تمارس الدعاية التجارية اكتساحا شاملا لبنيات المجتمعات المعاصرة موظفة لذلك كل من: التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، تداخل العوالم الاجتماعية ، اتساع السوق الليبرالية المفتوحة، هيمنة ايديلوجيا اقتصاد الوفرة الممجدة لفكرة تدفق المنتوجات المادية، الثقافية والرمزية، وكذلك خضوع أنظمة الإنتاج لاكراهات التسويق وما يترتب عن ذلك من عنف في المنافسة المفرطة المولدة للحروب الاقتصادية.

وسط هذا الفضاء، يصطدم الفرد في حياته اليومية بنسق متعدد من خطابات الدعاية التجارية بشتى اختلافاتها ووسائل إيصالها سواء كانت مرئية، مسموعة أو مكتوبة، برموزها، بإيقاعاتها، بمحتوياتها الثقافية ومفعولها السيكولوجي. انه نسق من الخطابات يخترق العلاقات الخاصة و العمومية و فضاءات الميدان العام، و يتجه نحو إضفاء طابع التتجير Commercialisation على دينامية الحياة الاجتماعية واختراق خطوط دفاع الإفراد والجماعات بغية تدجينهم والتحكم في تنشيط آليات مخيالهم الاجتماعي.

العرب في أوروبا : سيكولوجيا الاغتراب.. أزمة انتماء وهوية رمادية - حسن العاصي

الاغتراب كان وما زال قضية الإنسان أينما وجد، فطالما أن هناك فجوة شاسعة بين الأحلام الفطرية للبشر وبين واقعهم، وطالما أن هناك تعارضاً واضحاً بين القيم النظرية والمثل الإنسانية وبين حقيقة السلوك البشري، وهناك خللاً في العلاقة بين الإنسان والآخرين، واضطراباً في علاقته مع ذاته، وعدم التماهي بين الفرد والمجتمع، فلا بد أن يشعر الإنسان بالاغتراب وإن تعددت المجتمعات واختلفت، وإن تعاقبت العصور كذلك تظل قضية الاغتراب السمة المشتركة لجميع الذين يعانون من وجود شيء ما يفصلهم عن واقعهم وعالمهم.

إن ظاهرة اغتراب الفرد عن محيطه لم تعد السمة التي يعاني منها فقط المبدعون من الشعراء والكتاب والفنانين، بل تحولت إلى حالة شبه عامة يكابد مفاعيلها الجميع.

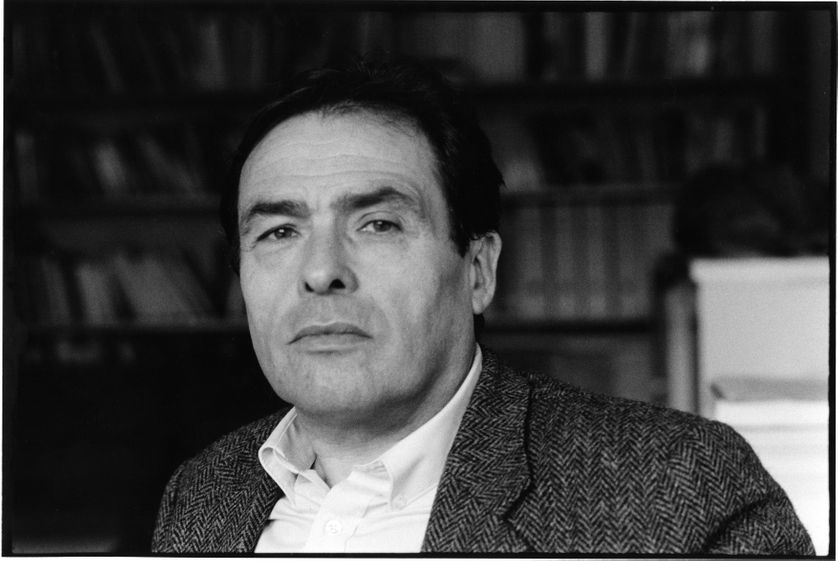

المفاهيم الأساسية عند المفكر الفرنسي بيير بورديو - عبدالرحمان شباب

التعريف بالكاتب في سطور

بييربورديو (1930-2002 )باحث فرنسي عالم اجتماع وأحد أكبر مفكري العصر الحديث ؛

درس الفلسفة في مدرسة المعلمين بباريس ؛ارسل الى الجزائر حيث ادى الخدمة العسكرية فدرس في كلية الاداب في الجزائر؛ واهتم بالدراسات الانثروبولوجية والاجتماعية؛ وبعد عودته الى فرنسا كتب "سوسيولوجيا الجزائر" ثم اصدر " ازمة الزراعة التقليدية في الجزائر " . درس الفلسفة في السوربون ثم اصبح مديرا لمعهد علم الاجتماع الاوربي وانتخب عام 1982 لكرسي علم الاجتماع في " الكوليج دو فرانس" ...

عرف علم الاجتماع على يديه تطورا علميا واضحا وتجديدا كبيرا في المصطلحات ؛ فقد احدث ثورة في طريقة تحليله للظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية.

لقد تنوعت اهتماماته في العلم والسياسة والفن والتربية والصحافة...وانخرط في الصراع الاجتماعي والسياسي؛وشارك عمليا في حراك مجتمع واكسبه نضاله الفكري والميداني صيتا عالميا

قام بترجمة الافكار والمواقف التى نادى بها على ارض الواقع فعمل على نقلها مما هو نظري الى ماهو تطبيقي وعملي .

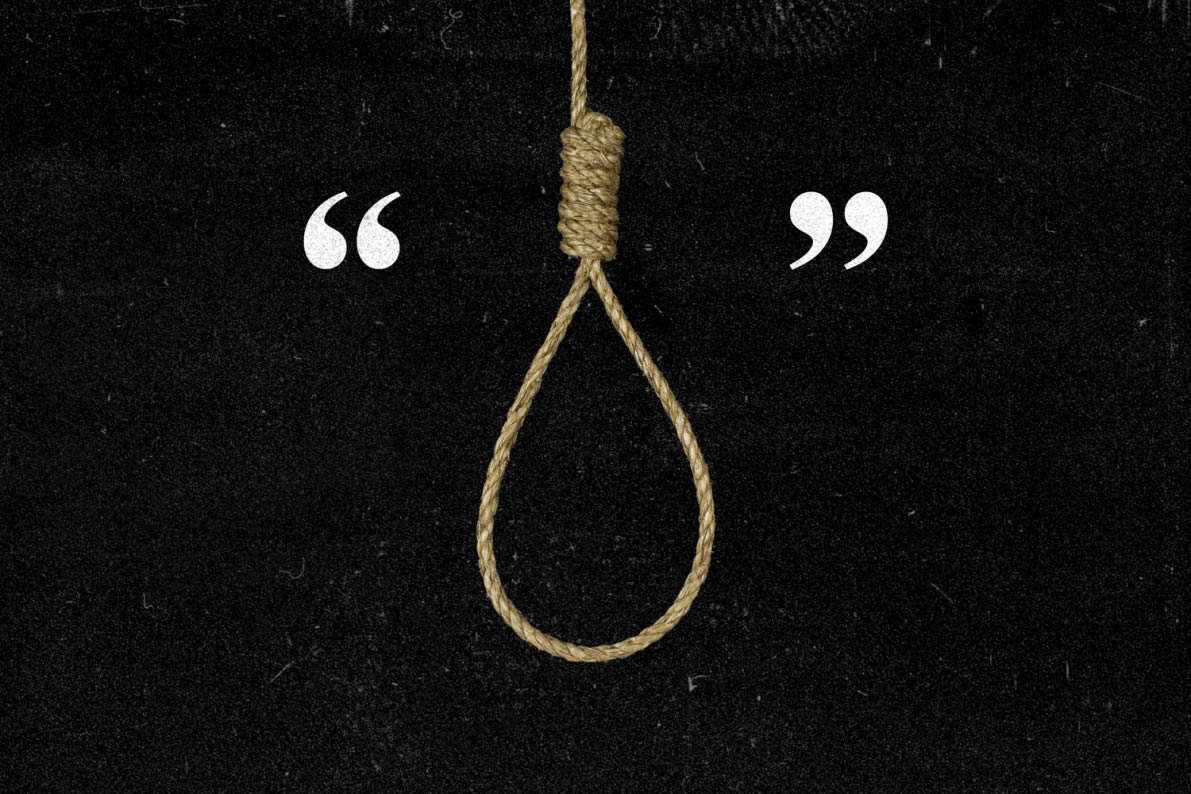

ظاهرة الانتحار في المغرب وعبر العالم - أحمد رباص

الحديث عن ظاهرة الانتحار في المغرب حديث ذو شجون..لكن بعد التطرق لهذا الجانب، يستحسن القيام بإطلالة على هذه الظاهرة على المستوى العالمي. في وسط هذا المقال، سوف أخصص بعض الفقرات لعرض رأي باحث سوسيولوجي مغربي.

المغرب: أعلى معدل انتحار في العالم العربي

لفت آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية مؤخراً حول الانتحار في المغرب الانتباه إلى الاتجاه السائد في معدلات الانتحار في المغرب، الذي سجل أعلى معدلات الانتحار في العالم العربي.

خلال المدة الفاصلة بين 2000 و2012، ازداد عدد حالات الانتحار في المغرب بنسبة 97٪، وارتفع من 2،7 الى 5،3 لكل 100،000 من المغاربة. ويبرز هذا التقرير أن 800 مغربيا يقدمون على الانتحار سنويا، أي ما يعادل نسبة 5 إلى 10 لكل 100،000 من المغاربة، وهي نسبة كبيرة تتطلب اهتماما عاجلا ورصدا دؤوبا من قبل السلطات الصحية في بلادنا.

الحداثة على نحو مغاير - عُثمان لْكْعَشْمِي

يرمي هذا المقال إلى استكناه فحوى تصور السوسيولوجي الفرنسي آلان تورين للحداثة، من حيث هو تصور مغاير. وما يجعله كذلك هو ابتعاده عن مجمل ومختلف الطروحات الفكرية السائدة للحداثة نفسها. لا يرجع ذلك، إلى الطابع السوسيولوجي لذلك التصور أو لسوسيولوجية نمط تفكيره فحسب، وإنما إلى خصوصية سوسيولوجيته، بما هي سوسيولوجيا تاريخوية، كما يرجع إلى ما تعنيه تلك التاريخوية نفسها. إن الحداثة عند آلان تورين ليست لا قبلية ولا بعدية، لا عقلنة ولا تذويت، لا منظومة ولا فاعل، لا علمنة ولا دنيوة، وإنما هي : سيرورة غير منقطعة للعلاقة المتوترة بين الماقبلي والمابعدي، بين العقلنة والتذويت، بين المنظومة والفاعلين، بين العلمنة والدنيوة. إن الحداثة حوار مستأنف ومستمر بين العقلنة والتذويت.

قد يبدو للمرء - القارئ في الوهلة الأولى التي تقع عينه على عبارة " نقد الحداثة " [1]، أن الأمر يتعلق بالفكر الذي ينعت تصنيفا ب " ما بعد الحداثة ". لكن سرعان ما يتبدد هذا الانطباع، إن لم ينفجر فور استكناه فحوى ما ترمي إليه تلك العبارة، نظرا لما تتضمنه من تصور وموقف للحداثة، يمكن وصفه بالمغاير. يتعلق الأمر بتصور آلان تورين Alain Touraine، للحداثة. إنه تصور مغاير، وما يجعله كذلك هو ابتعاده عن مجمل ومختلف الطروحات الفكرية السائدة للحداثة نفسها؛ أنّى كانت : سواء تعلق الأمر بعقلنة rationalisation الحداثة أو بتذويته subjectivation ، بالحداثة وما بعدياتها. لا يرجع ذلك، إلى الطابع السوسيولوجي لذلك التصور أو لسوسيولوجية نمط تفكيره فحسب، وإنما إلى خصوصية سوسيولوجيته، بما هي سوسيولوجيا تاريخوية، كما يرجع إلى ما تعنيه تلك التاريخوية نفسها. فما هو المعنى الذي تتضمنه هذه التاريخوية والحالة هذه ؟

الإنسان العربي وسؤال المغامرة .. – عبد الهادي عبد المطلب

- - أن يكون أو لا يكون لا خيار ثالث..

الإنسان العربي.. ذلك الرقم في بطاقة .. صورة في جواز سفر انتهت صلاحيته مذ تسلمه.. طيف في جماعة يتّكل بعضهم على بعض.. ينتظرون من يبادر.. ولا مبادر.. - الإنسان العربي.. اسم واقف.. يسير كاسحا .. بلا هدف.. ولا خطة.. ولا خريطة.. يحلم محمولا على جناح أحلام لا تنقضي ولا تتحقق، يستلذها، لتصبح أفيونه اليومي ..

الإنسان العربي.. آلة تحسن الاستهلاك فقط.. لا يدخل في قاموسه معنى الانتاج والتفكير والابداع والمعرفة.. هو في انتظار دائما.. لا يعرف ماذا ينتظر.. ينتظر لأن الآخرين ينتظرون.. منذ وعى وهو ينتظر.. ينتظر من يصفق عليه.. ينتظر من يدفع به إلى المناصب العليا.. من يُصوت عليه.. لا يبادر.. فقط ينتظر لأنه يُحسن فن الانتظار.. لأنه ـ وهذه من خاصياته ـ له من النفس الطويل ما يجعله ينتظر العمر كله..

الحرية العلمية والحرية السياسية في البيولوجيا الاجتماعية: نقد أطروحة إداوار ويلسون ـ ترجمة وتقديم: أحمد رباص

من هو إدوارد أوسبورن ويلسون (بالإنجليزية: Edward Osborne Wilson)؟: عالم أحياء أمريكي ولد في برمنغهام، ألاباما، الولايات المتحدة في 10 يونيو 1929. اشتهر ويلسون بعمله في مجالات التطور وعلم الحشرات وعلم الاجتماع الحيوي. ويعد من أبرز المتخصصين في حياة النمل واستخدامه للفيرومونات كنوع من وسائل الاتصال. ويعد ويلسون واحدا من العلماء الأكثر شهرة على الصعيدين الوطني والدولي. وبعد حصوله على شهادة البكالوريوس في العلوم ودرجة الماجستير في علم الأحياء في جامعة ألاباما (توسكالوسا)، حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد. ويعمل ويلسون حاليا كأستاذ فخري وأمين عام لمتحف علم الحيوان المقارن في جامعة هارفارد. وويلسون هو واحد من اثنين فقط حصلا على الجوائز في مجالات العلوم في الولايات المتحدة، حيث حصل على الميدالية القومية للعلوم، وجائزة بوليتزر في الأدب 1979، والتي حصل عليها مرتين. وقد كرمته الأكاديمية الملكية السويدية، التي تمنح جائزة نوبل، بجائزة كرافورد، امتيازا له على تغطيته لمجالات البيولوجيا وعلم المحيطات، والرياضيات، وعلم الفلك. وكما هو معلوم، فقد أصدر ويلسون مؤخرا كتابا بعنوان " وحدة المعارف " حاول فيه بسط مجموعة من الأفكار في اطار البيولوجيا الاجتماعية. نقدم لكم في ما يلي ترجمة لمقال مونيك شوميليي-جندرو Monique Chemillier-Gendreau وهو عبارة عن قراءة نقدية لكتاب " وحدة المعارف ".

ظاهرة زيارة أضرحة الأولياء... بين الخرافة و الواقع ـ أمال السحمودي

ظاهرة زيارة الأضرحة هي ترجمة حية للعقل الخرافي الوهمي الذي واكب الفكر الإنساني منذ مدة طويلة ،ولازال يعيش معه جنبا إلى جنب، يساير الأنظمة الاجتماعية و السياسية و الثقافية .فالواقع الشعبي يتحدث عن السرعة الفائقة التي انتشرت بها هذه الظاهرة ، ومدى تشبث أفراد المجتمع بها إلى درجة التقديس و التبجيل،فعاد ضريح الولي بمثابة عبادة طبية مختصة ، يتوجه إليه كل من يمسه الأذى في جزء من أجزاء جسمه أو عرف ضيقا نفسيا(1).

وقد تعددت طرق التي رسخت هذه الظاهرة بين التنشـــئة الاجتماعية التي تتمثل بالأســـاس في السيرورة التي يتعلم منها الفرد كيف يربط طيلة حياته بـيــن مجوعـــة من العناصر السوســـيوثقافية للوســـط الذي يعيـــش فيـــه، وكيـــف يســـتدمج بالتالـــي تلـــك العناصـــر في بنيته الشـــخصية، ولعـــل التقاليـــد والعـــادات والطقوس التي تتأثر بها الأســـر مـــن حيث التفاعل المســـتمر مـــع الإرث الثقـــافي تنعكس في تنشئتها لأبنائها، وترســـخ نســـقا فكريـــا وثقافيا يُكســـبه الزمن مشـــروعية ليعتبـــر فيما بعد مكونا لا يتجزأ من البنية الشخصية لفرد ، إلى جانب المخيال الشعبي الذي أسهم ي بلورة ملامح "أضرحة الأولياء" بفضائها الشاسع ، ليتقدس و يتعاظم شأنه عند الناس .(2)