" كل ما في اﻷرض من فلسفة لا يعزّي فاقدًا عمّن فقد." -إيليا أبو ماضي-

"إن الفلسفة التي لا تشفي آلام البشرية هي محض هباء. فالفلسفة التي لا تبرئ الرُّوح من معاناتها، لا تختلف عن طب لا يداوي مريضًا ولا يشفي عليلًا " - أبيقور-

" ليس العالم، تحديدا، كما يوجد في الظاهر، عالم الجميع. ذلك أن ّ الديمقراطيين، أصحاب الشعار(الديمقراطي)، وأناس الغرب، يحتلّون في هذا العالم موقعا أعلى، بينما الآخرون من عالم آخر، ليس عالما بحقّ، بحكم كونه آخر. هو حيّز للبقاء فحسب، ميدان للحرب، والفقر والحواجز والأوهام. نقضّي الوقت في هذا الضرب من " العالم"، من الميدان، في جَمْعِ أمتعتنا للفرار من الرعب" -( آلان باديو - الشعار الديمقراطي)-

" أعرف بوضوح أكثر من الماضي بأنّ إمكانية تدمير إسرائيل يجرحني في أعماق نفسي. كثير من مثقفي اليسار قاموا بنفس تجربتي : ينسون لفترة " الإمبريالية " و" الواقع الاستعماري"، ويتذكّرون أصولهم ويجدون أنفسهم لدهشتهم، يهودا". -(ر. آرون)-

يقدّم الفيلسوف نفسه بوصفه "صديقا للجميع"،" و"مفكّرا كونيا" و"مواطنا عالميا أ و" أبا مشتركا لكلّ المواطنين، مُصلحهم ومرشدهم وحاميهم، يهب نفسه للجميع حتى يشارك في استكمال كل خير، فرحا مع أولئك الذين تغمرهم السعادة، متعاطفا مع أولئك أصابهم الحزن ومواسيا لهم".( إيبكتات " الدليل المختصر" 32- سطر 154 نشر " هادو"، لايد، بريل 1996.). هذه هي صورة الفيلسوف عامّة، تلك التي تتراءى لنا حينما نقرأ خطاباتهم. لقد كانت الفلسفة دوما " خطابا"كونيا من أجل الإنسان ومدار التفكير فيه هو " الإنسان" أيّ كان، "إنسانا كليا" لا يعرّفه لا لونه ولا دينه ولا انتماءه إلاّ أن يكون " انتماء إلى الإنسانية"، بل " إنسانيته " أي بوصفه " إنسانا" لا غير، قيمة القيم أو " الغاية القصوى" كما يقول كانط. الموقف الفلسفي إذن " موقف أخلاقي" بالأساس من جهة مقاصده ومشروعية وجوده. بالرغم من أنه غالبا ما يجد صعوبة بل استحالة في " تبرير مشروعية " وجوده بالنسبة للآخرين. صعوبة تقوم في " استحالة " أن يكون الموقف الفلسفي موقفا " مفيدا نافعا " على نحو مباشر في حياة الناس و بالمعنى المادّي والحسي للمنفعة. ولعلّ هذا ما يفسّر صعوبة العلاقة بين الفلاسفة وعامة الناس. إنّ خصوصية الموقف الفلسفي، بوصفه " موقفا إيتيقيا" لم يستطيع، مع ذلك، ردم المسافة بين الفيلسوف والعامّي. بل لعلّه يزيد الهوة بينهما اتساعا حينما يترجم الموقف الفلسفي إلى سلوك حياتي، في علاقته بالبشر، من خلال التعبير عن " حضور الفيلسوف" التاريخيّ" كفرد " يعيش حاضره " على نحو " مخصوص" بمحاولته فهمه والتفكير فيه واتخاذ موقف منه وربما السعي إلى" تغييره" أيضا... وذلك تجسيدا " لصداقته" للمدينة وانشغاله بالإنسان في أحواله...هكذا كان " الفيلسوف " سقراط نموذجا " لهذا الموقف الفلسفي " الملتزم" بالتفكير في "الإنسان" والمنشغل بحاضره. وهكذا كان الفلاسفة من قبله و من بعده على هذه الصورة وإن تعدّدت زوايا وأبعاد النظر إليها بل وسياقات تشكلها كصورة " عامّة" للفيلسوف " الملتزم"، الفيلسوف "بوصفه سياسيا" لا تتعارض لديه غايات الفعل الأخلاقي مع " غايات الفعل السياسي". غير أن الواقع، في معنى " معيش البشر ووضعهم"، ظلّ دوما مجالا " لاختبار" هذا المعنى في " صدقيته " ومشروعيته " الأخلاقية " خاصّة.باعتباره كما أسلفنا القول، " موقفا سياسيّا- أخلاقيا" بالأساس. ولما كانت الأخلاق ليست سوى الصلة بين منظومة قيم عليا وممارسة لهذه القيم، فإنّ مجال الممارسة أو " البراكسيس" كثيرا ما يكشف عن " حرج " dilemme بين " الأخلاقي أو " الإيتيقي " وبين " السياسي" بوصفه وجها من وجوه الممارسة أو الفعل " الذي يحتكم إلى " معايير " ومعقولية خاصّة غير التي تقوم عليها " الأخلاق"، حرجا بين " الوقائع والقيم" بعبارة ماركوز، بين الوسائل والغايات. انتبه الفلاسفة دون شك إلى " إشكالية " الأخلاقي والسياسي" وبحثوا لها عن صور عديدة لإمكان " علاقة بينهما، على صعيد نظري بالأساس. بيد أن المعضلة تظل قائمة في مواجهة الأخلاق لواقع الممارسة " السياسية" ذات معقولية تحتكم إلى مبادئ المردودية والنجاعة. من هنا كثيرا ما يجد الفيلسوف نفسه في " مأزق" حقيقيّ حينما يحمله الواقع، واقع الممارسة السياسية والوضع السياسي أو " الحاضر المعيش" على اتخاذ موقف وترجمة التزامه " الأخلاقي" إلى موقف سياسيّ وهو الذي يطرح نفسه دوما رجل "الأخلاق والسياسة" من حيث انه مضطلع بمسؤولية " تحرير الإنسان من كلّ أشكال استعباده".

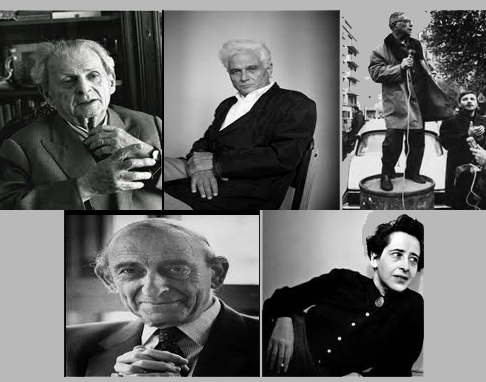

يكشف التاريخ عن مراحل عديدة عن " مسافة " يؤسف لها بالرغم من إمكان تفسيرها نظريا، بين أفكار الفيلسوف وأقواله وبين "مواقفه" من قضايا الإنسان. ولعلّ قضايا " التحرر" الوطني " بالذات أبرز " المحطات" التي تنكشف فيها هذه المسافة بوضوح برغم جهد الفيلسوف غالبا في تبريرها " إيديولوجيا" على صعيد " الوعي".وذلك لأنها تضع الإيتيقي والأخلاقي في مواجهة " السياسة". وتمثّل " القضية الفلسطينية" أبرز القضايا المعاصرة التي ما تزال تشكلّ " اختبارا حقيقيّا" " لالتزام الفيلسوف " الأخلاقي، لأفكاره حول " الإنسان". ذلك أن القضية الفلسطينية ومن وجهة نظر " فلسفية" هي قضية " الحريّة" في أعمق معانيها، قضية " الإنسان المضطَهَد "، وهي " قضية تحررّ الإنسان من أشكال اضطهاد التي يمارسها الإنسان على الإنسان. من هنا فلا مناص للفيلسوف من أن " يفكّر فيها " ويضطلع بمسؤوليته الفكرية تجاهها، بل وبمسؤوليته " السياسية والإيتيقية" تجاهها. وبالفعل فقد كان للفلاسفة الذين عايشوا ميلاد هذه " القضية" وعاصروها مساهمتهم في "الانشغال بها " على صعيد " الفكر " وحتى الممارسة في " الانخراط" في " مواقف" إيديولوجية " تشرّع سياسيا"، وربما فلسفيا أيضا وأخلاقيا "وضع الإنسان الفلسطيني والإسرائيلي" على حد السواء باعتبارهما موضوع مواجهة بل وصراع على جميع الأصعدة. اختلفت مواقف الفلاسفة المعاصرين من " هذه القضية بحكم " الموقع والانتماء " الحضاري والثقافي. ولم يكن طبعا بين الفيلسوف " العربي" و" الفيلسوف الغربي" في شأن قضية " التحرر الوطني للشعب الفلسطيني" أيّ نوع من التجانس. غير أن" القضية الفلسطينيّة" كانت لكليهما " اختبارا حقيقيّا " " لإيتيقا التفكير الفلسفي " وللالتزام " الأخلاقي" للفيلسوف بوصفه ناصرا للإنسانية أيّ كانت. غير أن هذا الذي سمّي "اختبار " الإيتيقا في السياسة كان أشدّ وقعا وأكثر دلالة لدى " فلاسفة غربيين" معاصرين بحكم المنزلة و" الصيت" وشيوع أفكارهم وكتاباتهم. ولعلّ هذا ما قد يبرّر انصرافنا إلى الاهتمام بمواقف بعض من هؤلاء الفلاسفة الغربيين المعاصرين بالرغم من أهمية التحليل المقارن بين" مواقفهم ومواقف فلاسفة مفكرين أو فلاسفة عرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

قد يكون " سارتر " الفيلسوف الفرنسي هو أوْلى من نبدأ به في هذا الباب، بحكم ما عرف عنه من نزعة " إنسانية" و" التزام" فكري وسياسي" وانتصار لقضايا " التحرّر". وبالفعل، فقد كان سارتر دوما نصيرا - أو هكذا عرف- لحركة الشعوب المضطهدة في " التحرّر" من ربقة "الاستعمار " أو" الاستغلال الاقتصادي الخ.. وقد أدى به التزامه هذا إلى رفض جائزة نوبل للآداب. وكان لا يتردّد عن المشاركة في المظاهرات ودعم الثورات وحركات التحرّر وبشكل مخصوص موقفه المعروف من " حركة التحرّر الجزائرية" من الاستعمار الفرنسي. بيد أن التزامه هذا " فكريا وإيتيقيا" بالدفاع عن قضايا التحرّر، يجد نفسه أمام اختبار عسير، حينما يتعلّق الأمر " بالقضية الفلسطينية"، لينكشف " السياسي" حدّا " للإيتيقي" يحمل سارتر على ضرب من " الحياد الزائف" والمقنّع، فيصبح " صديق الجميع" ( الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ السواء!) هكذا دون أن يحسم موقفه بوضوح تجاه " الكيان الإسرائيليّ" بوصفه " محتلاّ". إذ يقول :" لقد كنت آمل دوما وما أزال بأن تجد المسألة اليهودية حلاّ نهائيا في إطار إنسانية بلا حدود لكن، بما أن أيّ تطوّر اجتماعي لا يمنع من وجود مرحلة تحرّر وطني، فلابدّ من أن مسرورين بأنّ دولة إسرائيل المستقلة تأتي لتضفي مشروعية على آمال وكفاح يهود العالم بأسره" ( تصريح سارتر عام 1949 بعد إعلان الأمم المتحدة قيام "دولة إسرائيل" يوم14 ماي 1948). يوم النكبة بالنسبة إلى الفلسطينيين). يأتي هذا التصريح بعد ثلاث سنوات من قول آخر لسارتر في كتابه " تأملات في المسألة اليهودية " بأنه " لا وجود لتاريخ يهوديّ " وأنّ العداء للسامية هو ما صنع اليهود(...) وحملهم على اختيار أن يكونوا يهودا رغم أنفهم". هذا القول ينكر على " اليهود" تكوّنهم كشعب على أساس التاريخ والثقافة. وبالرغم من ذلك فإن سارتر لا ينكر لليهود الحق في الوجود على أرض فلسطين دون أن يساءل نفسه أو بالأحرى يتجاهل طرح السؤال عن كيفية وصولهم إلى هذه الأرض، وعن حركة " الاستيطان" لليهود وهجرتهم من كافة بلاد العالم إلى فلسطين. بل إنه يعتبر إقامتهم أمرا واقعا وان على الفلسطينيين قبول ذلك. يقول سارتر بكل بساطة :" لقد استقرّ الإسرائيليون بإسرائيل وأضحى لهم أطفال بل إنّ منهم من له أحفاد. إنّ هؤلاء الذين ولدوا على هذه الأرض والذين ليس لهم مكان غيرها، قد تعلموا مهنة وهو يعملون.فلهم إذن الحقّ في السيادة على الأرض". غير أن سارتر، وفي تنازع بين دعوى الالتزام أخلاقيا بـ"الحقّ الإنساني في الحرية" وبين " الاعتراف " بالدولة الإسرائيلية " سياسيا" ككيان، يعبّر سارتر عن " حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم" وأهمية ذلك في تحقيق السلم وإنهاء النزاع بين اليهود والعرب. فيقول :" يجب اعتبار إنشاء دولة فلسطينيّة حدثا من أهم الأحداث في عصرها وواحدا من الأحداث التي تسمح لنا بالتفاؤل". نلاحظ كيف أن سارتر لا يذهب بالتزامه الإيتيقي تجاه الإنسانية إلى موقف حاسم يعترف فيه بالاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين أي بتوطين الإسرائيليين على أرض فلسطين. ذلك أن وجود إسرائيل في نظره لم يكن حدثا استعماريا.إذ يقول :" لا يمكن أن نسحب السيادة من الإسرائيليين لأنهم موجودون في فلسطين لأجيال ولا يستغلون البلد استعماريا. وأقول أيضا بنفس الطريقة : إنّ الناس الذين وقع طردهم، فلابد من أن يكون لهم حقّ العودة". هكذا، يسمّي الإسرائيليين باسمهم ويعتبر ويشير إلى الفلسطينيين " بعبارة الناس". وذلك باسم " حياد " هو في الحقيقة زائف. وحينما يتعلّق الأمر بتبرير "دفاع" الفلسطينيين عن أرضهم لا يتردّ سارتر في اعتبار ذلك " إرهابا" وإن كان "مشروعا" في نظره فيقول :" اسمعوا، انأ لا أرى مع الأسف، حلا آخر (غير الإرهاب)في هذه اللحظة. لا ألوم الفلسطينيين أن يفعلوا ما فعلته جبهة التحرير في الجزائر، ولا أن يخوضوا المعركة بما لديهم من وسائل.فلو كانوا أكثر عدد لحاربوا على نحو آخر- إن الإرهاب سلاح الفقراء، وقد كان دوما موجودا- لكنه في النهاية، هو أيضا في حالات معينة طريق نحو حرب شعبيّة...". ولأنّ سارتر صديق " الجميع " : الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، (وقد ذهب إلى إسرائيل وإلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين صحبة بارنار ليفي، في محاول للإطلاع على وجهات النظر وتصوّر حلول للنزاع بينهما )، فإنّه لا ينكر على الإسرائيليين حقّ الردّ على " اعتداءات " الفلسطينيين فيقول:" ولا أنكر على الإسرائيليين أيضا أن يردّوا على الهجوم عليهم لأنه لا يمكن أن نطلب منهم أن يتركوا أنفسهم كلّ مرّة عرضة للقتل." يجد سارتر، دون شكّ، حرجا شديدا في حسم موقفه الذي يتّسم بالتعقيد وبضرب من الشعور بالألم تجاه نزاع لا منته فيقول :" إنّنا نجد تضادّ العالم العربي وإسرائيل بمثل انقسام فينا ونحن نحيا هذا التضادّ كما لو كانت مأساتنا الشخصية." - سارتر 1966 في محادثة مع رجل السياسة الإسرائيلي سيمها فلابان ). ينتهي موقف سارتر " المحايد" وغير القادر على الحسم إلى حلّ الدولتين.

وغير بعيد عن هذا الموقف المركّب، نجد " حنّا آرنت" الفيلسوفة " اليهودية الأصل" تنقد اليهود في علاقة بعض الجمعيات بالنازية ولكن دون أن تنكر على " إسرائيل" إقامة دولتها طبعا بل تتحمّس لذلك وتشارك في ترحيل " أطفال اليهود في فرنسا إلى " أرض الميعاد". فلقد اعتبرت " آرنت" قيام " الصهيونية" " تحوّلا كبيرا " ثوريا " في حياة اليهود" من حيث أنها " محاولة لحل المشكل اليهودي"، " بتحويل اليهود إلى شعب مثل سائر الشعوب". وهو ما سيؤدّي في نظر مؤسس الصهيونية ( هرتزل) إلى نهاية " كراهية اليهود". غير أنّ هذا كان حلم هرتزل " كما هو حلم حنا آرنت، الحلم الذي كذّبه التاريخ بحكم أن قيا م "دولة إسرائيل " كان في مجال جغرافي، في منطقة حيث تحاط هذه الدولة الناشئة " غصبا" بشعوب تحمل " كراهية " لهذا الكيان لأنه بالذات غاصب. لقد أقيمت دولة إسرائيل في نظر آنت على " حلم صهيوني" لم يأخذ بعين اعتبار " الشعوب المجاورة" وهو ما سيؤدّي إلى نزاع لا منته. تقول آرنت:" يتظاهر بعض القادة الصهاينة بالاعتقاد بأنّ اليهود يمكن أن يظلّوا في فلسطين ضد رغبة الجميع وأنهم يستطيعوا أي هؤلاء القادة أن يواصلوا سياسة كل شيء ولاشيء تجاه وضدّ الجميع وضدّ كل شيء.(...) يتخفّى وراء هذا التفاؤل يأس عميق وقبول عميق للانتحار". لأجل ذلك فقد كان موقف حنا آرنت من " الصهيونية" موقفا نقديا حذرا لا يتردّد في نقد مسارها التاريخي ومآلات سياسة القادة الصهاينة في التعامل مع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية عامّة. وترى حنا آرنت أن " دولة إسرائيل الصهيونية " دولة شمولية قمعية لا تكترث " للشعب الفلسطيني" بل تنتهج سياسة محور حضوره التاريخي وهنا يكمن موطن الداء وأصل الصراع. تقول آرنت :" لقد كان الصهاينة منشغلين جدّا بفكرة أن الشعب الذي لا أرض له في حاجة إلى أرض خالية من أي شعب إلى درجة نسوا فيها ببساطة السكّان المحلّيين". غير أن الكيان الصهيوني لم ينسى وجود السكان المحليين" بل الأصليين، إنما تناسى وجودهم وتصرف كأنهم غير موجودين. تلك هي سياسة اللامبالاة والإنكار التي عبرت عنها حنا آرنت في معنى " حلم إسرائيلي" ببلد لا يوجد :" إن البلد الذي تحلم به إسرائيل لا يوجد (...) فان تكون فلسطين، فهي ليست مكانا حيث يمكن لليهود أن يعيشوا معزولين، وليست هي بأرض ميعاد حيث يمكن أن يتخلّصوا من عداء السامية". تتهم حنا آرنت قيام دولة إسرائيل " بمنطق الإقصاء " للآخر وإنكار وجوده وتقوقعها على ذاتها داخل دائرة حكم " كلياني". بيد أنها لا تعتبر وجود إسرائيل وجودا استعماريا من حيث أنها لا تستغل السكان المحلييّن، لكنها تتغافل عما هو أخطر من ذلك، أي تهجيرهم من أرضهم والتعامل معهم "كمهاجرين" وغرباء عن الأرض وهذا شكل من " الاستعمار" التخريبيي إن صحت العبارة، ليس هم بالأعمار بل " الإخلاء" للأرض. وذلك حتى يكون " الإسرائيليون هم " أصحاب الأرض " الأصليين، وملاّك أرض " خالية" لا سكان فيها. " أرض بلا شعب". لم تستطع حنا آرنت أن تذهب بتحليلها إلى حدّ " سحب المشروعية" أو حتى التشكيك في وجود "إسرائيل" على أساس " الحق" بل على العكس تقرّ لها بالحقّ في الوجود بل وتعتبر ذلك منعرجا تاريخيا بالنسبة إلى اليهود وبذلك تكون وفية لأصولها " اليهودية"، للحلم اليهودي بـ"إسرائيل كبرى "." فحقّ اليهود في فلسطين قائم على عمل اليهود ". غير أنها وبضرب من الحياد " المزعوم" لا تنكر على الفلسطينيين حقهم في الوجود جنبا إلى جنب مع اليهود، في " كنفيدريالية". لكن قيام الكيان الصهيوني على " الغصب" للأرض لم يساعد على تجسيد هذا " الحلم"، بل زاد الوضع تعقيدا وحمل العرب والفلسطينيين على " معاداة" دائمة مبدئية لليهود وجعل الصراع بينهما غير منته، صراعا عنيفا بالضرورة. لا تعترف حنا آرنت بمشروعيته من جهة " الفلسطينيين" حينما تعتبره كغيرها إرهابا" لا مقاومة. بل وتتحدّث عن انتصارات لليهود في " معركتهم مع العرب"، انتصارات لئن لم تضع حدّا للكراهية لليهود، فإنها وطّدت وجود إسرائيل في " دولة قومية ". غير أنها تقرّ مع ذلك بأنّ" الكيان الإسرائيلي" مارس سياسة اقتصادية وثقافية..بدولة شمولية عسكرية، غير مكترثة بالفلسطينيين والعرب المجاورين ولذلك فإنّ مستقبلها غير "مضمون" بل إنّ صراعها مع العرب لن يفضي إلى "وجود آمن". تقول حنا آرنت :" لم تغيّر الحرب وانتصارات الإسرائيليين شيئا ولم تحلّ المشكلة..." بل على العكس، " فإنّ منزلا لا يعترف به جاري بما هو كذلك ولا يحترمه، فليس منزلا. إنّ وطنا قوميا يهوديا لا يعترف به الشعب المجاور ولا يحترمه ليس وطنا، بل وَهْمًا - حتى يصبح ميدان حرب.(...) إنّ دولة يهودية حتى في فلسطين أغلبيتها يهودية، وبعبارة أخرى حتى لو كانت فلسطين يهودية خالصة، فستكون تشكيلا فقيرا جدا دون اتفاق مسبق للشعوب العربية المجاورة". لكن كثيرا ما كانت الأحداث في المنطقة العربية وفي علاقة بالنزاع العربي الإسرائيليّ مناسبة لكشف هشاشة وربما زيف هذه النظرة " المحايدة" لحنا آرنت. ففي حرب 67 والعدوان الثلاثي انتصرت حنار آرنت وبوضوح شديد لإسرائيل إذ تقول :" لقد قام الإسرائيليون بعمل رائع" وتضيف في رسالة إلى كارل جاسبرس بأنّ "جمال عبد الناصر يجب أن يشنق مباشرة". هكذا تكّذب الوقائع السياسية مزاعم " الخطاب الإيتيقي" لآرنت عن تعايش وسلم بين الفلسطينيين والعرب وإسرائيل. وتكشف عن زيف خطاب آرنت حول " الاستعباد والاستغلال " ونقد الرأسمالية العالمية واضطهاد الإنسان! لقد كانت آرنت دوما مع قيام دولة إسرائيل، دولة قومية لليهود وتعتبر ذلك " أمرا واقعا " على الجميع قبوله وعدم التشكيك في مشروعيته بأي وجه من الوجوه. غير أنها قيام دولة إسرائيل لا على أساس تاريخي ولا ثقافي بل " بقرار سياسي" لا يتعارض لديها مع الدعوة إلى "حسن الجوار مع الدول العربية فتقول:" إنّ التصرّف الواقعي الوحيد يتمثّل في سياسة تحالف مع شعوب متوسطية أخرى يدعمّ التموقع المحلّي في فلسطين ويضمن تعاطفا حقيقيّا مع الجيران". تعبّر آرنت عن " حلم" بالتوافق بين العرب وإسرائيل، توافقا يكاد يكون مستحيلا لغياب شروط تحقّقه فعليا بالنظر إلى سياسة "إسرائيل الصهيونية " العنصرية وسعيها الحثيث إلى إبادة " الشعب الفلسطيني"، فعن أي توافق نتحدّث والحال هذه؟!!

يعبّر جاك دريدا عن " هذا الحلم" في موقف " خجول" يترجم عن التزام إيتيقي غير حاسم بالقضايا الإنسانية. إذ يحرص دريدا على " الصداقة" للجميع ويساوي الضحية والجلاّد. داعيا بعبارته الشهيرة " يجب فعلا أن نعيش معا " فليس هناك خيار، في التعايش، فيقول :" لا يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا معا حقا إلا يوم يكون السلم ( وليس إيقاف الحرب،أو مسار السلام) يصبح قائما في الأجساد والقلوب، حينما ينجز الضروري من أولئك الذين يملكون سلطة اتخاذ المبادرة بطريقة حكيمة أفقية أولا ". وحيث أن درايدا لا يطرح بوضوح " نشأة إسرائيل " إلا على نحو تلميح إلى مفارقات النشأة، فسيظلّ موقفه على صعيد الواقع الفعلي مجردّ " حلم يقظة" لمفكّر لم يستطع أن يحسم بشكل قاطع حتى على صعيد " الفكر" في "الانحياز " إلى " صاحب الحقّ. " إذ يقول بأسلوب " حذر" خجول:" هل حدث فعلا هذا الاختراع السياسي في إسرائيل؟ أنا من الذين ينتظرونه، هذا " الحدث السياسي" في إسرائيل، ومن أولئك يطلبونه في الأمل، واليوم أكثر من أي وقت مضى وبيأس من الأحداث الأخيرة، حتى لا نتحدّث عن سواها، لا تأتي إلاّ لتكثيف ( على سبيل المثال (...) استمرار " الاستيطان" الاستعماري أو قرار كهذا للمحكمة العليا تجيز التعذيب، و، بوجه عام، كلّ المبادرات التي توقف، وتحوّل وجهة أو تقطع ما نستمرّ في تسميته، كطريقة في التعبير " مسار السلام". وبالرغم من انتقاد داريدا " أحيانا وبالمناسبة " سياسة " دولة إسرائيل"، بل ونشأتها " العنيفة "، فإنه لا يتردّد في اعتبار " المقاومة " إرهابا".منكرا " الحق" في الدفاع عن النفس " ورفض الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي" فيقول زاعما ضرورة " الحكم بإنصاف على واقع الصراع" وتجميل المسؤولية لكلا الطرفين المتنازعين:" الحكم بإنصاف على المسؤوليات المتبادلة والمتباينة وغير القابلة للمقارنة: فمن جهة النشأة العنيفة لدولة إسرائيل مع تواطؤ عديد الدول القوية، وفي الأثناء تمديد وتطوّر قمع من نوع استعماري وتقليدي(ّ...) وفي المقابل، الإرهاب، وسياسة آثمة لعديد الدول العربية في المنطقة، لدول قليلة الديمقراطية، وسلطة فلسطينية أثقلتها الأحداث، وبالكاد ديمقراطية، وتغريها وتكرهها المزايدات. يمكننا ولا بد لنا من الاستمرار في هذا النهج، التشديد ومزيد تكثيف الدعوات( إلى التعايش والسلم..)". يكتفي جاك داريدا في النهاية مثلما حال سارتر وغيرهما بالدعوة المتكرّرة إلى "السلام" والتعايش بضرب من الأمل في " مستقبل أفضل "، مع القفز على " واقع الهيمنة والاحتلال والتعذيب والاستيطان بل والإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي فيقول بتفاؤل " الحالم" :" ربما هو الوقت قد حان لصنع المستقبل مع ألم غير قابل أن يصلح، إذا ما أردنا أن نفقد أيضا، مع أرواحنا حياتنا.(...)ودون سابقية إضمار، لابد من أن نجبر الضرر قدر الإمكان حيثما يوجد إمكان لذلك، ولابد أن نعيد المهجّرين قدر الإمكان ويجب أن نقوم بعمليات التطعيم الأكثر مشروعية، ولابد بالخصوص مشاركة الأرض". هكذا إذن يكون من الضروري خاصّة في نظر داريدا " مشاركة الأرض" بين الفلسطينيين " وهم أصحابها" وبين " الإسرائيليين وهم " غاصبوها" ومفتكّوها عنوة من " أصحابها. يتساوي عند داريدا " صاحب الحقّ وغاصبه. ولا يرى أيّ حرج أخلاقي بالمرّة في أن يقبل " صاحب الحق" واقع " الاحتلال " في وقت يسلّم فيه داريدا " بما يسمّيه " النشأة العنيفة " ( عبارة لطيفة خجولة للدلالة على الاحتلال الإسرائيلي) "لدولة إسرائيل"؛ بل نجده كما سارتر وآرنت يعتبر وجود أو قيام ّدولة إسرائيل" " حدثا بارزا يبعث على الأمل" في نهاية معاناة " اليهود". ودون تقدير لمعاناة " الفلسطينيين وقد اغتصبت أرضهم، يدعو بكل " حياد" هؤلاء إلى القبول " بالأمر الواقع" بوجود " الكيان الإسرائيلي " والتعامل معه بما هو كذلك بل والجهد في التصالح معه " ونسيان" كل الآلام والعذابات...بل والتطلع إلى مستقبل أفضل "لتعايش" يظلّ في نظرهم ممكنا مع كلّ ما يشهده الواقع من استمرار " الكيان الصهيوني" في سياسة " الإبادة الجماعية " لشعب فلسطين، فأي تعايش يمكن مع هذه الإبادة؟! يغمض داريدا عينيه عن هذا الواقع الصارخ ويسلك مسلك "النفاق" والتمترس وراء " إنسانية " كونية وخطاب إيتيقي حول " التعايش والصداقة والسلم الخ" وهو يعلم أن " الواقع " السياسي يكذّبه ويجعله خطاب " حالم" يأبى أن يفتح عينيه على هذا الواقع المأساوي الذي لا يترك أي طريق إلى الحلم. كيف يمكن " الحلم " بالسلام مع " استمرار الاستيطان" والتعذيب اليومي والتهجير والإبادة وافتكاك الحقوق الخ ؟! وبضرب من " السلوك الدبلوماسي" السياسي، يعبّر داريدا عن انشغاله بوضع الفلسطينيين والإسرائيليين على حد السواء، انشغالا " منصفا" وجدانيا وملائما سياسيا، حتى لا يتهم بالعداء " للسامية"، تهمة يخشاها المثقفون حينما يتحدثون عن "اليهود "، وحتى لا يتهم بالانحياز إلى " الظلم" فيما يتعلق بالفلسطينيين فيقول:" أفكّر فيهم دائما، بكل صداقة ومواساة:... في الفلسطينيين الذين، وفي الوقت الذي يكافحون فيه من أجل استقلالهم الشرعي وتأسيس دولتهم،لا يدينون مع ذلك الهجمات الانتحارية، لكن أيضا في الإسرائيليين الذين يكافحون ضدّ ( السلطة) ويرفضون أحيانا بعض المهاّم التي توكل إليهم". ( داريدا من مقابلة سنة 2004). ولابد لنا بالمناسبة لفهم هذا " الحياد الكاذب" أن نطّلع على كتاب داريدا عن "الصفح" وموافقته جانكليتفيتش الفيلسوف اليهودي الذي يرى أن الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود لا تغتفر وغير قابلة للصفح. وداريدا هو الآخر من أولئك" المثقفين الغربيين" الذين يحملون " إثم" اليهود المضطهدين والشاعرين بمسؤولية ما عانوهم تاريخيا في أوروبا من " النازية" لوصفها " اختراعا أوربيّا"، وهو من هؤلاء الذين يساندون " اليهود" مساندة مطلقة ويرون في نشأة دولة " إسرائيل" " مكافأة سعيدة" لمعاناتهم الطويلة وتكفيرا أوروبيا غربيا " عن ذنب اضطهادهم. أما اعترافه بالحقّ الفلسطيني فيأتي " محتشما" خجولا من باب " الحياد" الزائف والإلزام "الإيتيقي" الكاذب حتى لا يتهّم بالتناقض وازدواجية الخطاب الخ...

إنّ مواجهة هؤلاء الفلاسفة بالقضية الفلسطينية سرعان ما يكشف عن "زيف" إدعاءاتهم بالدفاع عن " المضطهدين" والمستضعفين في العالم، وعن الإنسان أينما كان...ويجعل من " التزامهم الأخلاقي والإيتيقي " الذي يدّعونه ويكرّسونه في خطابهم الفلسفي أضعف ما يكون في مجابهة " الواقع السياسي" أو بالأحرى " التزامهم السياسي" تجاه " إسرائيل " والسياسات الداعمة لها بالنصرة لها بل ودعمها " سياسيّا" فعليا حينما يلزم ذلك.

ولم يكن الفيلسوف اليهودي الأصل " لوفيناس" خارجا عن هذا الموقف العام بل كان أكثر وضوحا في التزامه به. فبالرغم من دعواه الفلسفية إلى " الانفتاح على الغيرية " والالتقاء بالآخر المغاير وجها لوجه الخ، فإنّه - حينما يتعلّق الأمر "بالمسألة اليهودية "، يكون حاسما في الإقرار بحق اليهود في بناء دولتهم والإقامة في أرض " فلسطين" أرض " الميعاد". يقول لوفيناس:"لا يتمثل المهمّ لدولة إسرائيل في تحقيق وعد قديم، ولا في بداية عهد أمن فعليّ - إشكالية مع الأسف- بل في الفرص التي أتيحت أخيرا لإتمام القانون الاجتماعي لليهودية. لقد كان الشعب اليهودي متعطّشا إلى أرضه ودولته، لا بموجب استقلال دون محتوى ينتظره، بل بسبب إنجاز حياته الذي يمكن له أن يبدأه في النهاية".( لوفيناس "الحرية الصعبة. (1984). يعتبر لوفيناس نشأة " دولة إسرائيل" عملا خالدا رائعا " فيقول" لقد حانت في النهاية ساعة العمل الخالد. إنه لشيء فظيع مع ذلك أن نكون الشعب الوحيد الذي يعرّف بمذهبه في العدالة والوحيد الذي لا يستطيع تطبيقه". ويعتبر لوفيناس وهو" اليهودي" أن اليهود " شعب الله المختار" في معنى للاختيار بأّنه :" وعي بالواجبات الاستثنائية". يستند لوفيناس إلى التاريخ التلمودي ليبرّر وجود " الكيان الصهيوني"، معتبرا إياه مشروعا وليس" احتلالا" بالمرّة، إذ يقول:"إنه لمشكل حادّ، أنه ومنذ إنشاء دولة إسرائيل على قطعة من أرض قاحلة كان ملكية أبناء إسرائيل منذ أكثر من ثلاثين قرنا، وبالرغم من هدم يهودا سنة 70، لم تخل المجموعات اليهودية المكان، وأنه في الشتات أو التيه لم تكفّ عن المطالبة ومنذ بداية القرن قاموا بإعادة إعمارها بعملهم؛ لكن، وفي قطعة الأرض التي توجد أيضا منذ قرون يسكنها أولئك الذين، محاطين من كلّ جانب على مساحات كبرى، هم الشعب العربي الكبير الذين هو جزء منها ويسمون فلسطينيين". يريد لوفيناس كما هو بيّن أن يقرّ بأن قيام " دولة إسرائيل لم يكن بالعنف بل على أساس "التاريخ والثقافة". ومن هنا فليس وجودها استعماريا. ومن هنا أيضا فلا مناص للعرب وللفلسطينيين أن يقروا لها بالحقّ في الوجود بل لابد من التوافق والتصالح وقبول هذا الوجود "الشرعيّ". وان أصل النزاع في هذا الرفض الذي يكاد يكون غير "مبرّر" خاصة على أساس تاريخي. فالإسرائيليون " هم أصحاب الأرض" كما الفلسطينيين وهذا ما قامت عليه " الصهيونية " بوصفها بعبارة لوفيناس "أحد أهم الأحداث الكبرى للتاريخ البشري". وإذا كان وجود : الكيان الصهيوني" في المنطقة العربية يجعله محاطا "بأعداء" فذاك أمر يؤسف له في نظر لوفيناس، ولكنه واقع لابد من أخذه بعين الاعتبار في تحقيق " السلام" , ويمتدح لوفيناس بالمناسبة "خطوة السادات في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل. ويذهب لوفيناس إلى الاعتقاد انه لا مناص من التعايش، على معنى "داريدا" كاضطرار، بين العرب وإسرائيل فيقول:" ليس ليهودي من حاجة أن يكون " نبيّا ولا ابن نبيّ" حتى يرجو و يأمل في مصالحة يهودية -عربية، وكي يرى فيه، من وراء التجاور السلمي، بمثل جماعة أخوية". هكذا كان أيضا حلم " ريمون آرون" الفيلسوف وعالم الاجتماع اليهودي الأصل، تحقيق المصالحة بين " العرب وإسرائيل" ؛ مصالحة، لئن كانت صعبة وعسيرة جدا، فإنها مع ذلك ممكنة لو اعترف " العرب " بإسرائيل أمرا وقعا لا مجال لرفضه آو إنكاره أو التشكيك في شرعيته. يقول آرون :" سيستمرّ النزاع طويلا قائما بقدر ما لم يعترف جيران إسرائيل بها (...) فلا يمكن لإسرائيل، وحي متفوقة عسكريا أن تحلّ مشكل وجودها بالقوّة. وفي المقابل فإنه يوم يصبح جيرانها أكثر قوة منها فسيكون لهؤلاء فرصة خلق الأمر الواقع". لم يخفي آرون انتماءه " اليهودي" حتى وإن لم يكن متدينا لكنه كان شديد الصلة وجوديا، وهو المقيم في فرنسا، بدولة إسرائيل. فقد كان متنصرا لها معترفا في الآن نفسه مع ذلك بمأزق " الصهيونية " التي زادت الوجود الإسرائيلي في المنطقة العربية تعقيدا بسياسة اللامبالاة بالعرب. غير انه لا يخفي تعاطفه إنسانيا مع اليهود في معاناتهم فيقول :" أتألم مثلهم، ومعهم مهما قالوا وفعلوا، لا لكوننا أصبحنا صهيونيين أو إسرائيليين، بل لتنامي المدّ التضامني فينا. وأي كان مصدره. وإذا كنت القوى لكبرى بموجب حسابها الرياضي لمنافعها، تترك هذه الدولة الصغير للهدم لكونها ليست دولتها، فإنّ هذه الجريمة، والمتواضعة قياسا بالعدد، فأنها تنزع عنّي الرغبة في الحياة واعتقد أنّ ملايين الملايين من البشر سيخجلون من الإنسانية". إنّ علاقة آرون بالـ" الكيان الإسرائيلي" ليست وجودية فحسب كما يبدو بل وجدانية إذ يقول:" أعرف بوضوح أكثر من الماضي بأنّ إمكانية تدمير إسرائيل يجرحني في أعماق نفسي. كثير من مثقفي اليسار قاموا بنفس تجربتي : ينسون لفترة " الإمبريالية " و" الواقع الاستعماري"، ويتذكّرون أصولهم ويجدون أنفسهم لدهشتهم يهودا".

على هذا النحو تضع " السياسة" كثيرا من المثقفين والفلاسفة الغربيين أمام : امتحان" عسير" لآرائهم حول " الحرية والعدالة وحقوق الإنسان وسائر القيم الأخلاقية وحول الإنسان قيمة كونية وغاية قصوى الخ... فينسون كل ذلك أو يتغيّر الخطاب الفلسفي، وقد كان من قبل، على صعيد النظرية، " حاسما " إيتيقيا " ليصبح " بفعل السياسة" وتأثير السلطة، وهيمنة الأقوى ( اللوبي الصهيوني) خطابا " ناعما" محايدا خجولا غير قادر على الحسم. فحينما يتعلّق الأمر بالقضية الفلسطينية بالذات " قضية القضايا "" حتى للإسرائيليين كما يقر بذلك من ذكرنا من الفلاسفة، ينكشف الزيف وازدواجية الخطاب والكيل بمكيالين والنفاق و" الديبلوماسية " الخ...ليطرح " الفيلسوف نفسه" " صديقا للخصوم فيساوي بقصد منه وبشكل " وقح" بين الضحية والجلاّد زاعما " الحياد" فيما لا يستقيم فيه الحياد لو كان التزام الفيلسوف "حقيقيا" تجاه الإنسان، صاحب الحقّ. فكأنما " الفلسطينيّ" ليس إنسانا أو إنسانا من" درجة ثانية" بالنظر إلى الإنسان " اليهودي". من الثابت أن المثقف عموما، والفيلسوف خصوصا لا ينكشف " حقيقيّا" إلى في مواجهة " لحظة الحسم"، خارج " الحياد". فالحياد كما يقول بارط " أملس وفارغ وغير ملتحم ". هو كذلك دوما وخاصّة حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية بالذات. يكتب " الفلاسفة " بكل أشكال الحياد، ليرتحلوا في " اليوتيوبيا" وفي الحلم، هروبا من مسؤولية " اتخاذ القرار " : الانحياز إلى الحقّ. يكتبون بكلّ أشكال الكتابة المحايدة بعبارات رولان بارط، بـ " الكتابة البيضاء، المعفاة من كلّ مسرح أدبي، اللغة الآدمية - التفاهة المستساغة- الأملس، والفارغ وغير الملتحم، والكلام المنثور ( صنف سياسي وصفه ميشليه)- التكتّم و شغور "الشخص"، إمّا ملغى أو على الأقلّ قد صار غير قابل للإصلاح- غياب الصورة الهوامية وتعليق الحكم، والمحاكمة، - التنقّل - رفض " أن نعطي لأنفسنا احتواء" ( رفض كلّ احتواء ) - مبدأ الرقّة- الانسياق - الاستمتاع: كل ما يراوغ أو يحبط أو يجعل الكلام تافها، التحكّم والتبكيت." ليس المحايد أمرا للغة. وَلْنَقُلهْا ( تقريبا) مثله: هو الإرتحال في يوتيوبيا."

وإذا كان الغالب على " المثقفين، حتى مثقفي اليسار، ومنهم فلاسفة لا يملكون الجرأة والشجاعة على قول الحقّ في وجه هيمنة "اللوبي الصهيوني "، فإنّ من الفلاسفة الغربيين من لا يتردّد في ذلك. ليفضح واقع " الخوف" والانحياز الفاضح والتناقض حتى بين " الخطاب الإيتيقي والأخلاقي لكثير من الفلاسفة الغربيين وبين مواقفهم " السياسية" تجاه واقع الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين على وجه الخصوص. هذا جيل دولوز أحد الفلاسفة القلائل الذين لم يتردّدوا في فضح ظلم الصهاينة وأوهامهم الكثيرة التي حملوا الكثير على " تصديقها" عنوة، بسيطرتهم على وسائل الإعلام. يقول جيل دولوز:" سوف تطالب الصهيونية ثم دولة إسرائيل الفلسطينيّين بأن يقرّوا لهما بالحقّ. في حين لا تكفّ دولة إسرائيل ذاتها عن إنكار حتّى واقع وجود شعب فلسطينيّ. لا نتحدّث مطلقا عن الفلسطينيين، بل عن عرب فلسطين، كما لو كانوا هناك بالصدفة أو على وجه الخطأ. وسنتصرّف فيما بعد كما لو أنّ الفلسطينيين المهجّرين قد أتوا من خارج، وسوف لن نتحدّث عن حرب المقاومة الأولى التي خاضوها لوحدهم. سنجعلهم أحفاد هتلر بما أنهم لم يعترفوا بحقّ إسرائيل. لكن إسرائيل تحتفظ بحقّ إنكار وجودهم الفعلي. هنا يولد توهّم لابدّ أن يتوسّع أكثر فأكثر، ويرمي بثقله على كل أولئك الذين يدافعون عن القضية الفلسطينيّة. يتمثّل هذا التوهّم وهذا الرهان لإسرائيل، في اعتبار أنّ كل من يعترض على الظروف الواقعية وأفعال الدولة الصهيونيّة، هو معاد للسامية. تجد هذه العملية منبعها في السياسة اللامبالية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين.

لم تخف إسرائيل مطلقا هدفها منذ البداية: إخلاء الأرض الفلسطينيّة. بل أكثر من ذلك، التصرّف كما لو كانت الأرض الفلسطينية خالية، وكونها موعودة دوما للصهيونيين. يتعلّق الأمر طبعا بالاستعمار، لكن لا بالمعنى الأوروبي للقرن 19م: لا نستغلّ سكان البلد، بل نهجّرهم. ومن يتبقّى منهم، فلن نجعل منه يدا عاملة مرتبطة بالمنطقة، بل بالأحرى يد ا عاملة متنقّلة ومنفصلة، كما لو كانوا مهاجرين وضعوا في غيتو.

يتعلّق الأمر منذ البداية بشراء الأراضي وفق شرط وهو خلوّها من السكان أو قابلية إخلاءها منهم. إنها إبادة جماعية، لكن تظلّ التصفية الجسدية فيها لاحقة للإخلاء الجغرافي: يجب على الفلسطينيين باعتبارهم عربا على وجه العموم، أن ينصهروا مع العرب الآخرين. إنّ التصفية الجسدية، سواء أوكلت للمرتزقة أو لا، هي حاضرة. لكنها ليست إبادة جماعية في زعمهم، بما أنّها ليست " الهدف النهائيّ": وبالفعل فهي وسيلة من بين وسائل أخرى.

إنّ تواطؤ الولايات المتّحدة مع إسرائيل لا يعود فحسب إلى هيمنة اللوبي الصهيونيّ. فقد بيّن إلياس سانبار بوضوح كيف أن الولايات المتّحدة تجد في إسرائيل مظهرا من مظاهر تاريخها: القضاء على الهنود الحمر، الذي ليس، هنا أيضا، سوى جزء فيزيائيّ مباشر. يتعلّق الأمر بالإخلاء، وبما أنّه لم يحدث أن وجد هنود حمر في أرض فلسطين، اللهمّ في الجيتوات، حيث كثيرا من المهاجرين من الداخل. إنّ الفلسطينيين ومن نواحي كثيرة هم الهنود الحمر الجدد، الهنود الحمر لإسرائيل. يشير التحليل الماركسي إلى حركتين متكاملتين للرأسمالية: فرض حدود باستمرار، داخلها تنظّم الرأسمالية وتستغل نسقه الذاتي؛ والدفع باستمرار إلى أبعد ما يكون حدودها، وتجاوزها لإعادة بناءها الخاص على نحو أكبر أو أكثر كثافة. إنّ دفع حدودها، هو حركة الرأسمالية الأمريكية، للحلم الأمريكي، الذي استعادته إسرائيل وحلم إسرائيل الكبرى على الأرض العربيّة، وعلى كاهل العرب."جيل دولوز"نظامي حكم للمجانين "، مينوي 1983).

- هامش: - وقع الاعتماد في هذا المقال بالخصوص على ملف ( في 5 مقالات) في " المجلة الفلسفية " الفرنسية مقالات متسلسلة بعنوان:" الفلاسفة في مواجهة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني" ( أكتوبر 2023)