مقدمة:

مقدمة:

سيكون من باب المبالغة القول بأن هذه الورقة المحدودة في الزمان و في الحجم، ستستوفي كل أشكال الرمزية التي تصدى لها ميرسيا إلياد على مدار سنواته الطوال التي قضاها نابشا و منقبا في حضارات و أعراق مختلفة و متباينة عن أشكال التفكير الرمزي الثاوي خلف أساطيرها من جهة و المتحكم في هاته الأساطير من جهة أخرى. إن غاية ما نصبو إليه من هذا العمل أن نكوِّن صورة عامة عن ملامح التفكير الرمزي في كتب مؤرخ الأديان الروماني، لاسيما كتاب المقدس و المدنس. و هي خطوة ارتأينا أن نمهد لها بأرضية لابد منها تجعل القارئ (الذي لا يملك دراية بهذا الموضوع)على بينة من مفهوم الرمزية /الرمز، و من وظيفة الرمز و التأويل الرمزي و على بينة كذلك من بعض أنواع التفكير الرمزي كما عالجها بعض ذوي الاختصاص في مجالات مختلفة، أمثال فرويد، يونغ، لاكان في التحليل النفسي؛ سوسير، جاكوبسون في اللسانيات؛ ك.ليفي شتراوس في الاتنولوجيا ...الخ.

حوار خاص مع الدكتور حيدر ابراهيم ـ اجرى الحوار نورالدين علوش

*بداية من هو الدكتور حيدر إبراهيم؟

*بداية من هو الدكتور حيدر إبراهيم؟

هو مواطن سوداني ولد في أسرة بسيطة عمل الوالد شرطيا والجد جنديا في جيش الاحتلال ثم تحول الي فكي(فقيه)القرية وكان له فضل أن أورثني حب الاطلاع وبعض صوفية"علمانية".كان الميلاد اثناء الحرب العالمية الثانية بالتحديد11/5/1943 وقسى عليّ الدهر لكي اعيش كامل حرب الوطن الاهلية من اغسطس1955 وليتني لم اعش لاري ذلك اليوم11 يوليو2011 انفصال الجنوب.عملت بالتدريس بعد تخرجي من كلية التربية(معهد المعلمين العالي)1966حتي1971 ثم جذبتني نداهة الغربة والهجرة فكان المنفي بدأ بسبع سنوات في فرانكفورت-المانيا حيث حصلت علي درجة الدكتوراة في فلسفة العلوم الاجتماعي.واعتبر1971 ميلادي الثاني أو بالأصح الميلاد الروحي.وكانت التغريبة في الاقطار العربية-من الماء الي الماء- في تجارب حياتية تعيسة اكثر من المبهجة وفي كل الاحوال مفيدة وذات دروس ضرورية.وفي1991 أسست مركز الدراسات السودانية في الرباط والقاهرة.وقد وجدت في التجربة ذاتي وبالتحديد اختلست قدرا من الحرية يحمي من الموت غما.وما حدث في السودان بعد الانقلاب الاسلاموي-يونيو1989 اصابني بالاصولية-فوبيا وهي ليست مجرد مخاوف وهواجس وفزاعة كما يتنطع بعض المثقفين هذه الايام في تملقهم وخضوعهم لابتزاز الاسلامويين.فقد عشت ورأيت كيف يحكم الاسلامويون المنفتحون منهم مثل الشيخ الترابي.هذه وقفة هامة لانني منذئذ لم اتوقف عن الكتابة عن هذا الوضع الذي اتمني الا يتكرر في بلد عربي.

التراتب الاجتماعي وعلاقته بإشكاليـة السلطة، والتغير الاجتماعي، والتنمية البشرية ـ محمد المستاري

إن الحديث عن علاقة «التراتب الاجتماعي» بإشكالية «السلطة»، و«التغير الاجتماعي»، و«التنمية البشرية»، هو حديث عن تركيبة إشكالية معقدة، ذلك أنها تستدعي من كل الباحثين قبل تحليل تجلياتها من أجل معرفة مضامينها وأبعادها الوقوف عند شرح مفاهيمها.

إن الحديث عن علاقة «التراتب الاجتماعي» بإشكالية «السلطة»، و«التغير الاجتماعي»، و«التنمية البشرية»، هو حديث عن تركيبة إشكالية معقدة، ذلك أنها تستدعي من كل الباحثين قبل تحليل تجلياتها من أجل معرفة مضامينها وأبعادها الوقوف عند شرح مفاهيمها.

ولذلك سنعمل في البداية على تقديم مضامين مقتضبة لكل مفهوم من هذه المفاهيم قبل ربطها بمفهوم «التراتب الاجتماعي»، بإعتباره متغيرا مستقلا في هذا الطرح التساؤلي المعقد والمتشابك، وذلك نظرا لإحتواء كل مفهوم من هذه المفاهيم على عُدَّة دلالية عميقة، لعلها تتضح من خلال الاهتمام المتزايد الذي عرفته كل من هذه المفاهيم كقضايا إشكالية، فما هو إذن التأصيل المفاهيمي لكل من «التراتب الاجتماعي»، و«السلطة»، و«التغير الاجتماعي»، و«التنمية البشرية»؟ وما علاقتها ب«التراتب الاجتماعي»؟

التواصل من منظور سوسيولوجيا التنظيم والمقاولة ـ حسن أمغليف

مقدمة:

مقدمة:

مهدت كل من سوسيولوجيا التنظيمات والشغل لظهور سوسيولوجيا المقاولة خلال بداية الثمانينات من القرن 20، اهتم هذا الحقل المعرفي بدراسة بنية ونمط اشتغال المقاولة ونسق التفاعلات بين مختلف مكوناتها، باعتبارها بناءا اجتماعيا قائما بذاته يؤثر في المحيط ويتأثر بالعوامل السوسيو- اقتصادية والسياسية والثقافية التي يفرضها هذا المحيط والتي تفرض إكراهات عديدة على المخططات والاستراتيجيات التي ترسمها المقاولة. كما يهتم بمقاربة المقاولة كعملية اجتماعية تتأسس على العقلنة، التعاون، التفاعل بين الأفراد وكبنية لها وظائف وأهداف محددة، وكمجال تنسج فيه روابط اجتماعية خاصة بين الأفراد/الجماعات مبنية على التواصل وتتميز بالاعتراف المتبادل،. فالتدبير العقلاني للمقاولة لم يعد وحده كافيا أمام التعقيد الذي يتميز به كل من محيط المقاولة والعلاقات الاجتماعية حيث يسعى الفاعلون الى تطوير استراتيجياتهم ضمن عقلانية ورهانات (enjeux) محدودة.

1- التواصل من منظور سوسيولوجيا المقاولة عند فيليب بيرنو PH.BERNOUX-:

في إطار مقاربته لسوسيولوجيا المقاولة سعى بيرنو الى دراسة تغير سلوك الأفراد و الجماعات داخل هذه الوحدة الانتاجية، إضافة الى دراسة المعايير التي تتحكم في هذا التغير، واعتبر أن هذا السلوك ناتج عن الوضعية التي يتواجد فيها هؤلاء الأفراد والتي تتسم بعلاقات تفاعلية تتأثر بدورها ببنية ومحيط المقاولة، والتي لا يمكن أن تفهم وتدرس الا في إطار الجماعة التي ينتمون اليها والمعايير التي تتبناها تلك الجماعة، والثقافة السائدة داخل المقاولة والحوافز المقدمة.

الدين ، الجنس ، اللغة : ثلاثية الحضارات وترياق التفكير البشري ـ عامر القديري

الحضارة مدار البحث والتفكير تتجدد كلما أمعن العقل البشري فيها ، وكلما أوغلت فيها الدراسات، تستكشف حدودها ودواخلها، ترصد تأثيرها الفعلي على مسيرة البشر، تقارب بين البدايات والنهايات فيها،وبين تجارب الأمم، تتشارك فيها العوامل كل ُ في مكانه على تخوم الدول، وتتعارض بعض النتائج التي تبدو جلية، لذلك نحاول البحث عن أساسيات التشكيل الذي يجعل لهذه الكلمة خصوصيتها، ونعرض التساؤل المحفز للتفكير فيها، هل هي مخزون خام يتشكل، أم نتاج نهائي يظهر في وعاء التاريخ بعد أجيال تتعاقب بثقافاتها وقناعاتها، يحيكها البناءون كالثوب فتخرج متكاملة في صورتها النهائية.

الحضارة مدار البحث والتفكير تتجدد كلما أمعن العقل البشري فيها ، وكلما أوغلت فيها الدراسات، تستكشف حدودها ودواخلها، ترصد تأثيرها الفعلي على مسيرة البشر، تقارب بين البدايات والنهايات فيها،وبين تجارب الأمم، تتشارك فيها العوامل كل ُ في مكانه على تخوم الدول، وتتعارض بعض النتائج التي تبدو جلية، لذلك نحاول البحث عن أساسيات التشكيل الذي يجعل لهذه الكلمة خصوصيتها، ونعرض التساؤل المحفز للتفكير فيها، هل هي مخزون خام يتشكل، أم نتاج نهائي يظهر في وعاء التاريخ بعد أجيال تتعاقب بثقافاتها وقناعاتها، يحيكها البناءون كالثوب فتخرج متكاملة في صورتها النهائية.

ولكي نستطيع أن نتناول ماهيات التكوين التي تندرج وراء هذه الكلمة, بحثنا عن العوامل الأساسية التي تمثل المحرك الملازم لتراكب النتائج وتشكلها على محورها، والتي تفرض هيئتها، ومعطياتها، وتخلق في النهاية شيئا يؤمن به البشر يدافعون عنه ويصرفون في ذلك كل ما يملكوه من الأرواح والمواد، ويصلون إلى أبعد نقطة في أعماقهم للتعبير عنها كانجاز يحسب للمجتمع والدولة والأفراد، ويجوب المفكرون في صياغة التحليلات ودراسة الحالة التي دفعت أمة من الأمم أن تتقدم على أخراها، ومنطقة من المناطق أن تبقى لا تبارح مكانها على كل المستويات وفي كل المجالات، فهل هناك نشاط معين يحمل البشر في منطقة أن يعملوا بلا توقف لتظهر رموزهم كأيقونات تلازم قناعات شعوبهم إلى الأبد؟، أم هو شعور يختلط باللاوعي يصاحب خيال المبدعين ليخرجوا أبنية خالدة لحضارتهم تمثل العناوين أمام الملايين من البشر ؟.

وظائف الزاوية المغربية : مدخل تاريخي ـ محمد المازوني

مقدمة :

مقدمة :

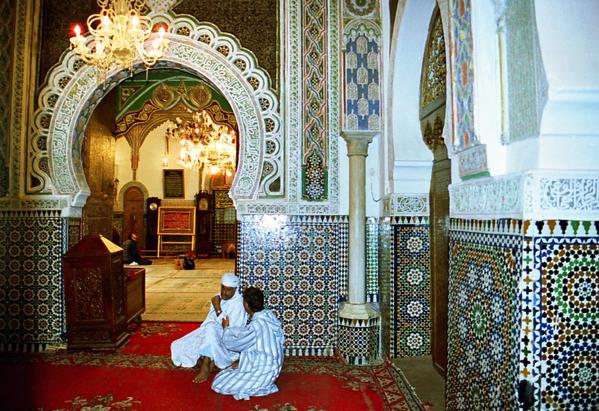

مثلت الوظائف المؤسسة للزاوية المغربية الصورة المثلى لهذه المؤسسة : فالزاوية كانت في الأصل مدرسة ومقر استرشاد ومستودعا مؤمنا ومحلا لإطعام الطعام وملجأ أمان. بيد أن هذه الوظائف، وبقدر ما كانت تعبر عن أدوار محددة بقدر ما كانت تخفي في طياتها أسرار تطور الزاوية وتفاعلها مع المجتمع والسلطة على حد سواء. كما أن تلك الوظائف لم تكتسب قيمتها الفعلية إلا حين تمكنت الزاوية من تقوية رساميل رمزية وسلطات معنوية، وسعت من نفوذها وأدوارها داخل المجتمع وهو ما وفر لها مسؤوليات دنيوية ودينية.

انتهت الزاوية المغربية، عبر تطور وظائفها المختلفة، إلى أن تصبح مكونا ضروريا في توازن المجتمع المغربي. فقد جمعت بين ما كان ينشده الناس من أمان وحاجيات العيش، وما تنشده السلطة من استقرار سياسي واجتماعي. تكبر أدوار الزاوية لتنازع السلطة وتجد لتفي بالأقل في حدود الجماعة، تنطلق كمركز للإرشاد العلمي والصوفي لتنتهي إلى دائرة السياسة بكل ملابساتها المختلفة. قد تفقد الزاوية كل وظائفها (تعليم/ تربية صوفية) لكن أدوارها السياسية تظل مطلوبة، لتبدو وكأنها مجرد أداة سياسية[i][1] تعززها مبررات التقديس المؤدية إلى تزكية رمزية للأدوار الجديدة (السياسية). فيبدو الباعث الصوفي في نهاية الأمر مجرد ذكرى في معمعان السياسية.

الإشهار و الاستحمار ـ محمد البوعيادي

قل اي عطر تستعمل .. لأقول لك من أنت " كان هذا تعبيرا ساذجا من إحدى الفتيات التي استغرقها الخطاب الإشهاري استغراقا واضحا وصار يشكل مقياسا موجها لخياراتها و سلوكياتها ، وهنا تكمن خطورة الخطاب الإشهاري أي عندما يتجاوز وظيفته الأولى التي من المفروض أن تكون وظيفة ترغيبية تعريفية ليصبح شكلا من أشكال التربية الذوقية و الجمالية بل و الأخلاقية كذلك، تربية تجد قناتها من خلال السمعي-البصري الذي أصبح ينفي المكتوب شيئا فشيئا و يأخذ مكانته بالتدريج ، لأننا في مطلع القرن الواحد و العشرين نعيش ثورة إيقونية تحكم واقعنا الثقافي ، ثورة ارتبطت بالتقدم التكنولوجي الكبير في مجال البصريات ، فتطور العدسات المصورة في مجالات الفنون (السينما – التصوير الفوتوغرافي....) و المجالات العلمية (في الفيزياء حيث يعد رهان العصر هو تطوير عدسة مصورة قادرة على مسايرة سرعة الإلكترون داخل الذرة حيث تحدد مساره و سرعته) سيطرح إمكانية تأسيس وعي إنساني للعالم لا يقوم على المنطوق و المكتوب فقط ، بل يتجاوزه إلى المصور ، خاصة أن هذا الأخير يكتسب طابعا اقتصاديا ذاتيا في قيامه بتعريف العالم و تقريبه للإنسان و تعزيز خبرته، و ليست القيم الجمالية و الذوقية التي تحدثنا عنها إلا نتاجا لخبرة إنسانية بالعالم ، لذلك تعد الصورة هي العمود الفقري في الخطاب الإشهاري الذي صار يتحول في أيامنا هذه شكلا من أشكال المعرفة و ليس التعريف فقط، بل و اخطر من ذلك أصبح آلية للتربية على القيم الاستهلاكية التي تنحو بحكم ظروف سياسية دولية منحى إيديولوجيا .

قل اي عطر تستعمل .. لأقول لك من أنت " كان هذا تعبيرا ساذجا من إحدى الفتيات التي استغرقها الخطاب الإشهاري استغراقا واضحا وصار يشكل مقياسا موجها لخياراتها و سلوكياتها ، وهنا تكمن خطورة الخطاب الإشهاري أي عندما يتجاوز وظيفته الأولى التي من المفروض أن تكون وظيفة ترغيبية تعريفية ليصبح شكلا من أشكال التربية الذوقية و الجمالية بل و الأخلاقية كذلك، تربية تجد قناتها من خلال السمعي-البصري الذي أصبح ينفي المكتوب شيئا فشيئا و يأخذ مكانته بالتدريج ، لأننا في مطلع القرن الواحد و العشرين نعيش ثورة إيقونية تحكم واقعنا الثقافي ، ثورة ارتبطت بالتقدم التكنولوجي الكبير في مجال البصريات ، فتطور العدسات المصورة في مجالات الفنون (السينما – التصوير الفوتوغرافي....) و المجالات العلمية (في الفيزياء حيث يعد رهان العصر هو تطوير عدسة مصورة قادرة على مسايرة سرعة الإلكترون داخل الذرة حيث تحدد مساره و سرعته) سيطرح إمكانية تأسيس وعي إنساني للعالم لا يقوم على المنطوق و المكتوب فقط ، بل يتجاوزه إلى المصور ، خاصة أن هذا الأخير يكتسب طابعا اقتصاديا ذاتيا في قيامه بتعريف العالم و تقريبه للإنسان و تعزيز خبرته، و ليست القيم الجمالية و الذوقية التي تحدثنا عنها إلا نتاجا لخبرة إنسانية بالعالم ، لذلك تعد الصورة هي العمود الفقري في الخطاب الإشهاري الذي صار يتحول في أيامنا هذه شكلا من أشكال المعرفة و ليس التعريف فقط، بل و اخطر من ذلك أصبح آلية للتربية على القيم الاستهلاكية التي تنحو بحكم ظروف سياسية دولية منحى إيديولوجيا .

الرهانات الابستمولوجية والفلسفية للبحث الكيفي: نحو أفاق جديدة لبحوث الإعلام والاتصال في المنطقة العربية - د. نصر الدين لعياضي

ملخــص البحث:

ملخــص البحث:

تحاول هذه الدراسة أن تقدم عناصر للتفكير في المناهج المستخدمة في بحوث العلوم الاجتماعية، وعلوم الاتصال تحديدا، في المنطقة العربية، وتختصرها في المناهج الكمية والكيفية. وتحاول أن تقدم بعض الأجوبة عن سبب قلة استخدام البحث الكيفي في بحوث الإعلام والاتصال.

وتؤكد أن الاختلاف بين البحث الكمي والكيفي لا يكمن في الجانب الإجرائي: التكميم باستخدام الترسانة الإحصائية، الذي يقرَّب العلوم الاجتماعية من العلوم الطبيعية، والابتعاد عن عملية التكميم لاستجلاء الجوانب النوعية في المواضيع المدروسة.

وتستعرض التباين بين المقاربة الكمية والنوعية على المستوى الفكري والابستمولوجي انطلاقا من تباين الرؤية للعناصر التالية: غائية البحث، موضوعية البحث، أدوات قياس البحث، ودور القيم في التحليل العلمي.

إن النزعة الدائمة لتكميم الظواهر المدروسة لا تفقد البحث العلمي حصافته ودقته، دائما، بل تقوده ، في الغالب، إلى الاهتمام بما هو عام، كما تبرزه الاحصائيات، لكنها تطمس ما هو خاص ونوعي.

فالذين يؤكدون على أن الاختلاف بين البشر ليس بيولوجيا بل ثقافيا، يؤمنون بضرورة الكشف عن بعض جوانب الخصوصية في المنتج الثقافي أو الإعلامي وفي طرائق التعرض له أو " إستهلاكه".

تأسيسا على هذه الفكرة، تقدم هذه المداخلة جملة من الأطروحات التي تعتقد أن البحث الكيفي يفتح أفاقا جديدة للبحث العلمي الإعلامي في المنطقة العربية، خاصة ذاك الذي يهتم بالإعلام الجديد.