ما الذي نستخلصه على وجه التحديد عندما ندرس تظاهرة كأس العالم ؟

ما الذي نستخلصه على وجه التحديد عندما ندرس تظاهرة كأس العالم ؟

"المرجع الظاهري هو التظاهرة الفعلية أي عرض رياضي تماما ومواجهات بين اللاعبين الذي حضروا من جميع أرجاء العالم...المرجع الخفي هو مجمل تعبيرات هذا العرض الذي تنقله وتبثه القنوات التلفزيونية."[1]

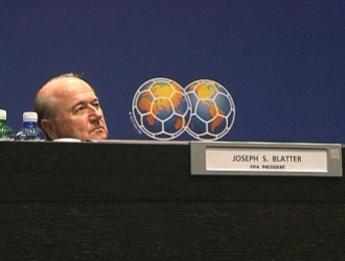

تكوّر العالم هذه الأيام وصارت المعمورة تتكلم كرة تتقاذفها الأقدام وتندهش لها العقول وقد سحر المستطيل الأخضر لب الخيال وفتن رغبات الأجساد وأصمت الموسيقى الصاخبة والأهازيج المصاحبة الأذان وتعالت الأصوات وهتفت الحناجر لصالح هذا الفريق وضد ذاك ودارت رحى حرب عالمية كروية بين الدول عوضت فيها تكتيكات الممرنين وأرجل اللاعبين خطط قادة الجيوش وأسلحة المحاربين.هكذا فإن "العرض التلفزيوني يظهر مجرد تسجيل بسيط إلا أنه يحول المنافسة بين الرياضيين وبين المتسابقين الذي ينتمون إلى كل بلدان العالم إلى مواجهة بين الأبطال بمعنى المقاتلين الموكلين شرعا من مختلف العالم."[2] وبعد أن أسدل الستار على فعاليات المونديال فانسحب من انهزم وترشح من انتصر وتوج الفائز وكوفئ المشارك وفي كل ذلك قد تنافس المتنافسون وترسبت دائرة الذكريات وتوسعت ملكة التخيل والأحلام بالمونديال القادم وتحولت الفيفا إلى حكومة عالمية ترعى الشؤون الكروية وتنظم الاقتصاد العالمي للأسهم الرياضية وتسند لكل دولة ترتيبها وحصتها حسب مشاركاتها ونسب فوزها.

عصر الجسد ..! ـ حيدر قاسم الحجامي

هل تميتُ الصورة الذات الحية وتجمدها في إطارها الزمني وبعدها المكاني كموضوع كما يقول الفيلسوف الفرنسي رولان بارت ( أن الصورة تجربة مصغرة للموت ، تكمن في تحويل ذات حية إلى موضوع ميت في جمود أبدي) وإذا كانت كذلك فماذا تبعث رؤية هذا الميت في المشاهد عبر اتصاله البصري باللحظة الجديدة ؟ هل مجرد المرور عبر هذه الصورة سيحرك شيء ما في داخل حس بشري ليقوم الدماغ بوظيفته العضوية في خزنها الايقوني في داخل العصب تمهيداً لاستعادتها اللاحقة في زمن مقبل .

هل تميتُ الصورة الذات الحية وتجمدها في إطارها الزمني وبعدها المكاني كموضوع كما يقول الفيلسوف الفرنسي رولان بارت ( أن الصورة تجربة مصغرة للموت ، تكمن في تحويل ذات حية إلى موضوع ميت في جمود أبدي) وإذا كانت كذلك فماذا تبعث رؤية هذا الميت في المشاهد عبر اتصاله البصري باللحظة الجديدة ؟ هل مجرد المرور عبر هذه الصورة سيحرك شيء ما في داخل حس بشري ليقوم الدماغ بوظيفته العضوية في خزنها الايقوني في داخل العصب تمهيداً لاستعادتها اللاحقة في زمن مقبل .

تظل الصورة في دلالتها المؤثرة محط جدل قدر ما هي محط تسليم يقيني كونها ترتبط بالحقيقة الأكثر وضوحاً انطلاقاً من اختصارها أزمنة التشكل الأولى والمخيال الروائي لها عبر تقنيات السرد المعتادة ودفعها للأسطورة كأسلوب تشكيل بدائي لتصورات لم يطلع عليها الإنسان بعد ، وبذا فان هذا العصر الذي نعيشه ألان هو عصر الصورة بامتياز كما بشر ابيل غانس.

الصورة التي تلعب دورها الفتاك منذُ إن ظهرت كنتاج حقيقي لظاهرتي الظل والضوء التي أرقت العلماء أزمان طويلة ، وخرجت من معطف الرسامين الذين أوجدوها على ارض الواقع حيثُ ارتبط فنهم بالصورة وحركتها وتمثلتها وفضاءاتها المليئة بالتعبير وهذا أغوى شهيتهم الى إن يفتحوا على الأقل نافذة للتوصل الى اختراع الصورة الفوتوغرافية لتقود الأخرى الى ظهور تمظهر أخر من إشكالها لتظهر الصورة المتحركة ، الى اليوم الذي بات فيه نقل ملايين الصور أسهل من شرب قدح من الماء كما يقال بفضل ثورة التكنولوجيا الحديثة والاتصالات التي حولت العالم الى قرية مترابطة .

" الإعاقة الفكرية " وآلية إنتاج المجتمع المدبلج ـ عبد الجبار الغراز

لا أقصد ب" الإعاقة الفكرية " ذلك المفهوم الذي يشير إلى الخلل الذي يصيب أحد مكونات الجهاز العصبي فيترك أثرا بارزا يؤثر على سائر وظائف عناصر البنية الدماغية للفرد ككل , فهذا المفهوم لديه أناسه من أهل الاختصاص سواء في مجال الطب العقلي أو في مجال طب الأعصاب الذين قدموا مختلف الدراسات العلمية القيمة لمعرفته أحسن معرفة , و لكن أقصد به نلك الفعالية و ذلك النشاط اللذان يحاربان العقل و يساهمان , بشكل كبير , في طمس أو تدمير أطره الفكرية الخلاقة و المبدعة الحاثة على إعمال التفكير النقدي . ومن أجل ذلك اقتضى التحديد المفهومي النظر إلى " الإعاقة الفكرية " على أنها مفهوم يعبر عن سيرورة ديناميكية متصاعدة في اتجاه مضاد , تماما , لاتجاه العقل و أطره الفكرية .

لا أقصد ب" الإعاقة الفكرية " ذلك المفهوم الذي يشير إلى الخلل الذي يصيب أحد مكونات الجهاز العصبي فيترك أثرا بارزا يؤثر على سائر وظائف عناصر البنية الدماغية للفرد ككل , فهذا المفهوم لديه أناسه من أهل الاختصاص سواء في مجال الطب العقلي أو في مجال طب الأعصاب الذين قدموا مختلف الدراسات العلمية القيمة لمعرفته أحسن معرفة , و لكن أقصد به نلك الفعالية و ذلك النشاط اللذان يحاربان العقل و يساهمان , بشكل كبير , في طمس أو تدمير أطره الفكرية الخلاقة و المبدعة الحاثة على إعمال التفكير النقدي . ومن أجل ذلك اقتضى التحديد المفهومي النظر إلى " الإعاقة الفكرية " على أنها مفهوم يعبر عن سيرورة ديناميكية متصاعدة في اتجاه مضاد , تماما , لاتجاه العقل و أطره الفكرية .

فإذ كان العقل البشري قد أنتج , عبر فعالياته الذهنية, أسمى لغة تجريدية ( الرياضيات ) وأنتج , أيضا , طاقة تخييلية حولت الخام إلى مصطنع , وأضافت الثقافي إلى الطبيعي و المكتسب إلى الفطري حيث أصبحت تدخل في تركيبته وضمن أطره البنيوية الأساسية , و التي أثبت بفعلها نجاعته الفكرية في ميادين لم تكن , في الماضي القريب , تحسب عليه , كالموسيقى و الشعر و الرقص و العلاقات البين _ فردية ... كما أكدت لنا نظرية " تعدد الذكاءات " ل"هوارد غاردنر " , فإن " الإعاقة الفكرية " قد أنتجت في المجتمع المغربي " ثقافة التضبيع " " ثقافة التسطيح " و ثقافة التكلاخ " انطلاقا مما يقدمه إعلامنا المرئي هذه الأيام من أفلام و مسلسلات مدبلجة .

وحتى نفهم جيدا ," الإعاقة الفكرية " و نضعها في إطارها الصحيح , سنحددها تحديدا خاصا , يخدم فكرة هذا المقال المركزية التي يلخصها عنوانه أعلاه . وهكذا سنعتبرها نتاجا لمنظومات فكرية قائمة الذات تعمل , عبر الاشتغال على وسائل معينة , على شل قدرات العقل البشري الطبيعية الخلاقة , بشكل مباشر أو غير مباشر. و من بين تلك المنظومات نجد الإعلام في شقه المرئي , الذي سنتطرق إليه باعتباره خطابا يتجه إلى فئة الأطفال و فئة الشباب , مبرزين كيفية تسببه في خلق إعاقة فكرية لديهما بالشكل الذي طرحنا أعلاه .

خواطر حول تجـربة جامعيـة بقسم علم اجتماع كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس ـ جعفر حسين

الحياة تراكم من خبرات و تعدد تجارب. جوهر التجربة الجامعية هو تلك المنعطفات و اللحظات الحاسمة التي تجعل الإنسان يتأمل في اختياره و يراجع و يعدل المواقف أمام العديد من الأشياء.

الحياة تراكم من خبرات و تعدد تجارب. جوهر التجربة الجامعية هو تلك المنعطفات و اللحظات الحاسمة التي تجعل الإنسان يتأمل في اختياره و يراجع و يعدل المواقف أمام العديد من الأشياء.

و إيمانا مني بأن الطريق الواثق للعلم بعبارة الفيلسوف ديفيد هيوم، هو البحث، و البحث هنا ليس ما ينجز في الجامعة من أجل واجب أو فرض علمي أو أكاديمي و إنما جزء من الذات يشعر صاحبه باستمرار الحيرة المعرفية التي تجعله لا يكتفي بما وصل إليه من مادة معرفية تمكنه من التأثير في الواقع الاجتماعي و يحمله على التفكير المتواصل بأن طريق البحث شاق و طويل يتطلب طول نفس و صبرا كبيرين مما يمكنه من بناء انتمائه و هويته، و ما أن انضممت إلى رحاب قسم علم الاجتماع حتى أحسست أن انتمائي

و هويتي العلمية تتمثل في اختصاص علم الاجتماع.

إن اختصاص علم اجتماع في تونس لا كما يتمثله البعض اختصاص سهل بل فيه من الصعوبات و العراقيل العديدة، منها غياب قانون أساسي ينظم مهنة المختص في علم اجتماع، محدودية النشر و مراكز البحوث المحتكرة، و حدات البحث الجامعي غير الموظفة للباحثين الشبان، محدودية التشغيلية،(رغم قلة العدد) مقارنة باختصاصات أخرى، الرؤية الدونية لهذا الاختصاص لدى أغلبية المستويات و الشرائح

و القطاعات، ندرة الانتداب في الجامعة، ندرة الاهتمام بالعلم و المعرفة عامة و بعلم الاجتماع خاصة، الوعود الزائفة و الكبيرة، بقاء الوضع على حاله أكثر من ثلاثين سنة... فقد تشعر في حالات عديدة باللامبالاة و هدر للوقت، من خلال واقع الصراع و الأجواء غير المريحة التي تجدها في الاختصاص( غلبة منطق الولاء و التقرب و الممارسات الإذلالية)، إضافة إلى ندرة تحسين الوضع و محدودية الإمكانيات خاصة مع النظام الحالي للتعليم الجامعي أمد الذي سيؤدي في القريب إلى انقراض شعبة علم اجتماع في الجامعة التونسية و هو ماء الوجه الممؤسس الذي بقي لهذا الاختصاص في بلادنا التونسية.

القانون والعدالة والنّظام في المجتمعات التقليدية والحديثة - نوربار رولان – ت : سامي الرياحي

تمهيد :

تمهيد :يعرض نوربار رولان في القسم الثاني من كتابه"الانتروبولوجيا القانونيّة" المعنون ب" مجال القانون" ضمن الفصل الثالث الوارد تحت عنوان "مجالات الانتروبولوجيا القانونيّة" تصوّرات كلا المجتمعين لمفاهيم القانون الحق و العدل. ولعل أهمّ ما يمكن استنتاجه من هذا المقال هو اختلاف كليهما في تصوّر مدى ارتباط القانون بالعدل و الحق ,فإذا كان المجتمع التقليدي يبحث عن العدل و الحق من خلال تقديم تعاليم قيميّة وعبر توفير نموذج من السلوك أكثر من الحرص على تطبيق القانون بصرامة فإنّ المجتمعات الحديثة لا ترى فيهما إلاّ بعض وجوه هذا القانون الذي يرتبط عندهم مباشرة بالعقاب. وفي كلا الحالتيْن يبدو أن الهدف من وجود القانون عندهما هو حفظ النّظام الاجتماعي و تحقيق الانسجام.

ترجمة :سامي الرياحي.

القسم الثاني:

مجـــال القانون:

إنّ محاولة حدّ مجال القانون ليست تحليلا للخطاب و الممارسات فحسب و لكن للتصوّرات التي تقوم عليها أيضا.فمن المفروض أن يسعى القانون في كل مجتمع إلى تحقيق بعض القيم أو القيام بمهام مختلفة. و من الخطأ حسب وجهة نظرنا أن يغفل المختصّون في العلوم الاجتماعيّة ما يمثّله القانون لدى أكثر الناس ممن اختاروا الانصياع له.ومع ذلك فإنّ الارتباط بتصوّرات القانون لا يكفي لتحديده.فالقانون ليس بالضرورة ما نتصوّره.لذا ينبغي الاستعانة من جديد بالعمل الفكري والنّظريّات للتوصّل إلى تعريف أفضل. ووفقا للمنهج الانتروبولوجي فإنّه علينا أن ندرس من ضمن تلك النظريات ما يتأسّس منها على التحليل الثقافي للظواهر القانونيّة .

1 ـ تصوّرات القانون:

أكثرها شيوعا هي البحث عن العدل و الحفاظ على النّظام الاجتماعي و الأمن.

أ ـ البحث عن العدل:

أبطال عظماء أم باعة لصكوك الحرية! - حازم خيري

"بدل أن نكون مُصممي ديكور بلا ذاكرة،

"بدل أن نكون مُصممي ديكور بلا ذاكرة، ينبغي أن نُصبح علماء آثار،

نُنقب في ذواتنا، ونُخرج حياتنا الداخلية إلى الضوء!"

إدوارد سعيد

قلائل هم الذين يستطيعون التعبير باتزان وثبات عن آراء تختلف عما يُروج له في مجتمعاتهم. أبناء أمتنا يعجزون حتى عن مجرد تكوين مثل هذه الآراء الثائرة.

دور العلم عندنا كثيرة، غير أن العلماء ذوى النبالة والحكمة قلة نادرة. قاعات الدراسة عديدة، لكن الشباب المتعطش للحقيقة، المتشبث بروح العدالة، أقلية عزيزة المنال. الطبيعة، على ما يبدو، سخية بالمألوف من الأشياء، شحيحة بالثمين النادر.

إن كلاً منا، نحن البشر، على الأرض في زيارة عابرة، نجهل سببها، ولكننا نعتقد في قرارة أنفسنا أننا نحس ونُدرك هذا السبب! بالنسبة لي، أراني قانعاً اننا هنا من أجل أولئك الذين نستمد كل سعادتنا من ابتسامتهم وبهجة حياتهم، فلذات أكبادنا وأحباؤنا، وكذلك أيضاً من أجل الجمع الغفير من الناس الذين وإن كنا لا نعرفهم، تربطنا وإياهم روابط الرفقة الإنسانية. إننا هنا للدفاع عن الحرية، هدية الله للبشر.

الخصائص التي تتكون منها طبيعتنا البشرية، والتى تُميزنا عن بقية الكائنات المُحيطة بنا، إنما مُنحت لنا وأُعطيت كبذرة، يجب أن نستثمرها. الحياة رسالة(1).

حياتنا الداخلية والخارجية تعتمد على جهود معاصرينا وأسلافنا، ولذلك حتماً علينا أن نسعى ما وسعنا بأن نرد جميلهم بقدر ما نلنا ومازلنا ننال من ثمرات جهودهم. مظاهر النجاح الظاهري، كالرفاهة المادية والشهرة، كلها بضاعة تعسة.

هذه المقالة أعمد فيها إلى تشريح الفهم العربي لمفهوم البطولة، فلهذا الفهم ـ على ما يبدو ـ علاقة وطيدة بالتيه العربي الراهن والمُخيف في صحراء التخلف.

ملاحظات أولية حول ظاهرة التقرب من المتنفذين داخل المجتمع التونسي من خلال بعض الصور الاجتماعية - جعفر

من بين الظواهر الاجتماعية البارزة في المجتمع التونسي نلاحظ ظاهرة مهمة تستدعي التأمل العلمي و الاجتماعي، و هي ظاهرة التقرب من أصحاب النفوذ ليس في مستوى الأعمال التجارية و الاقتصادية الكبرى فحسب و إنما من خلال بعض السلوكيات و التصرفات التي يقوم بها بعض الأفراد أو الجماعات في المعيش اليومي، و في هذه المحاولة سنحاول بيان بعض مظاهر هذه الظاهرة الاجتماعية، فماهي هذه المظاهر؟

من بين الظواهر الاجتماعية البارزة في المجتمع التونسي نلاحظ ظاهرة مهمة تستدعي التأمل العلمي و الاجتماعي، و هي ظاهرة التقرب من أصحاب النفوذ ليس في مستوى الأعمال التجارية و الاقتصادية الكبرى فحسب و إنما من خلال بعض السلوكيات و التصرفات التي يقوم بها بعض الأفراد أو الجماعات في المعيش اليومي، و في هذه المحاولة سنحاول بيان بعض مظاهر هذه الظاهرة الاجتماعية، فماهي هذه المظاهر؟ نلاحظ في البداية أن المجتمع التونسي تغير في مستوى نظرته للقيم و الأفراد و الجماعات و المواقع الاجتماعية، ففي السابق يحكم المجتمع مجموعة من المعايير الاجتماعية و هو تكوين فرضي معناه ميزان أو مقياس أو قاعدة أو إطار مرجعي للخبرة و الادارك الاجتماعي و الاتجاهات الاجتماعية و السلوك الاجتماعي. و هو السلوك الاجتماعي النموذجي أو المثالي الذي يتكرر بقبول اجتماعي دون رفض أو اعتراض أو نقد. و هو تعميم معياري فيما يختص بالأنماط السلوكية المتوقعة في أي موضوع يتعلق بالجماعة أو أفرادها أو يهمها. و هو مقياس يتقاسمه أعضاء الجماعة يحدد سلوكهم، و يتوقع أن يلتزموا به في المواقف الاجتماعية. و هو إطار مرجعي مشترك ينبع من التفاعل بين أفراد الجماعة و يجعل هذا التفاعل ممكنا و يحكم بواسطته و في ضوئه على السلوك الاجتماعي في الجماعة1 ، و تعطي أولوية و ترتيبا تفاضليا على مستوى داخل نفس المجموعة من مثل العائلة الممتدة على حساب العائلة النووية، و الجنس(الرجل) على(المرأة) و السن الكبير على الصغير، و المكانة التربوية للمعلم على التلميذ و المكانة الاجتماعية،(أصل "رفيع" على حساب أصل "متدني") ...

المجال :تنظيمه وأدواته في المجتمع القبلي السوسي - طمطم وبادرة

إن الحديث عن المجال، وطريقة تنظيمه،كان محط اهتمام الباحثين والدارسين ـ الأوربيين خصوصا ـ كوبير مونطاني ، وجاك بيرك ،كما أن هناك باحثين مغاربة اعتنوا بهذا الموضوع، وأولوه اهتماما بالغا في كتبهم ، وبحوثهم العلمية والجامعية أمثال الباحث الاجتماعي بول با سكون ، ولقد أكد هولاء جميعا أن المغرب ينقسم في تنطيمه ونظامه السياسي والاجتماعي الى منطقتي نفوذ المخزن والقبائل الاولى تعرف باسم بلاد المخزن والثانية تحت اسم بلاد السيبة أي هناك مجالين متعارضين الاول هو المجال التابع للمخزن والثاني هي البلاد الخارجة عنه.

إن الحديث عن المجال، وطريقة تنظيمه،كان محط اهتمام الباحثين والدارسين ـ الأوربيين خصوصا ـ كوبير مونطاني ، وجاك بيرك ،كما أن هناك باحثين مغاربة اعتنوا بهذا الموضوع، وأولوه اهتماما بالغا في كتبهم ، وبحوثهم العلمية والجامعية أمثال الباحث الاجتماعي بول با سكون ، ولقد أكد هولاء جميعا أن المغرب ينقسم في تنطيمه ونظامه السياسي والاجتماعي الى منطقتي نفوذ المخزن والقبائل الاولى تعرف باسم بلاد المخزن والثانية تحت اسم بلاد السيبة أي هناك مجالين متعارضين الاول هو المجال التابع للمخزن والثاني هي البلاد الخارجة عنه.من الدراسات التي نهجت هذا النهج الانقسامي ما [كتبه ميشو بيلير عن جوانب من تاريخ المغرب عموما وروبير مونطاني عن الاطلس الكبير ، وجنوب المغرب،وشاتوليي عن قبائل الشمال والجنوب والكونونيل جوستار ، المراقب المدني بمدينة تزنيت والذي عرفه سكان سوس باسم القبطان الشلح عن جنوب المغرب ، وعلى نسق هذه الدراسات كان ماكتبه بعد ذلك جاك بيرك عن قبائل سكساوة ، وارنيست كلينير عن صلحاء الاطلس المتوسط.....]

أعمال الدورة الأولى للجامعة الصيفية باكادير ـ الثقافة الشعبية ـ الوحدة في التنوع ] 1980 ص:120 ـ 121 .

ومن بين هؤلاء المؤرخين والدارسين من يرى أن حدود هذا المجال أوذاك يطابق الحدود اللغوية ، ويطابق تنظيمه الداخلي والذي يعكس التقاليد الأمازيغية العريقة في حين يرى طرف آخر من هؤلاء الباحثين أن تحديد المجال في المجتمعات القبلية يجب ان ينطلق من تكوين الاسرة وآلية تطورها وعلاقات الاسر داخل القرية أو (الدوار) و في نطاق الفخذ ( تاقبيلت)وكذلك في (القبيلة) ثم ما يرتبط بين القبائل المجاورة من اعراف وتنظيمات تقليدية ، وبالتالي ابراز الوحدات التي تتقاسم السلطة داخل القبيلة وموقف المخزن ـ مع الاشارة ـ الى آثار الاستعمار ازاء تلك العلاقات.

ولهذا فإنه لفهم ، واستيعاب المجال وحدوده داخل المنظومة القبيلة(سوس نموذجا)لابد ان نستعين في تحليلنا بالمفاهيم المركزية التي تؤسس النظام المجتمعي القبلي وهي: