في سياق التعريف بقضايا التاريخ الجديد، ومنهج التاريخ الشامل ،وعلى هامش صدور الأجزاء الأولى من الموسوعة التاريخية الضخمة "تاريخ وحضارات"، قامت يومية le monde الفرنسية بنشر حوار فكري، بعمق تاريخي متميز مع المؤرخ "جاك لوغوف"J.LE GOFF ،أحد رواد التاريخ الجديد، والذي يشتهر عالميا بتخصصه كمؤرخ وسيطي، من مؤلفاته الحديثة "العصر الوسيط ،والبحث عن الزمن المقدس"(2011) و"العصر الوسيط، تفسير بالصورة"(2013) ،"هل ينبغي حقيقة تفكيك التاريخ إلى قطع؟"(2014).

في سياق التعريف بقضايا التاريخ الجديد، ومنهج التاريخ الشامل ،وعلى هامش صدور الأجزاء الأولى من الموسوعة التاريخية الضخمة "تاريخ وحضارات"، قامت يومية le monde الفرنسية بنشر حوار فكري، بعمق تاريخي متميز مع المؤرخ "جاك لوغوف"J.LE GOFF ،أحد رواد التاريخ الجديد، والذي يشتهر عالميا بتخصصه كمؤرخ وسيطي، من مؤلفاته الحديثة "العصر الوسيط ،والبحث عن الزمن المقدس"(2011) و"العصر الوسيط، تفسير بالصورة"(2013) ،"هل ينبغي حقيقة تفكيك التاريخ إلى قطع؟"(2014).

أسئلة شملت موضوعات متنوعة:التاريخ وأزمنته، الحضارة والثقافة، الأديان،المدينة،الجسد،صراع الحضارات،العولمة والأفق المنظور للتاريخ الإنساني.

*لماذا تقديم سلسلة"تاريخ وحضارات"؟

هذه المجموعة،تبدو لي أنها تجيب عن ضرورة أساسية في مجال التاريخ: وضع مجموعة من المعارف الضرورية لتربية الإنسان اليوم رهن إشارة عدد من القراء، كما يظهر لي أن هذا أكثر أهمية في عدة بلدان ،منها فرنسا،حيث التاريخ اليوم في تراجع في التعليم. يتعلق الأمر بخطأ مقلق،لأن التاريخ ،سواء على المستوى الفردي والجماعي،ضروري لفهم العالم ،ولفهم دورنا في اشتغاله.

قراءة في كتاب الاحتجاج والمقاومة : في مغرب ما قبل الاستعمار (1860-1912) .. إدموند بورك ـ ذ.إبــراهيم أيت إزي

مقدمة :

مقدمة :

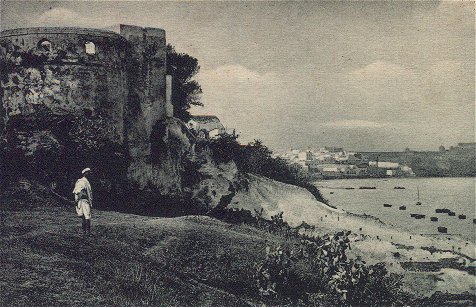

توحدت أفكار الأوربيين مطلع القرن 19م، خاصة بعيد مؤتمر فيينا 1815، حول السياسة إزاء باقي العالم. اتفقوا ضمنيا على التدخل، أينما دعت الضرورة باسم الحرية. فرفعوا شعار تحرير العبيد، منع تجارة الرقيق، ووضع حد للقرصنة وحماية الجارة والتجار. ولئن فضلت أوربا التأني، قبل تطبيق سياستها في آسيا وإفريقيا الاستوائية، فإنها تدخلت مبكرا في الشمال الإفريقي المجاور لها باحتلال الجزائر سنة 1830، تدخل خلف ضغطا قويا على المغرب، بلد استفحل ضعفه الذاتي الناتج عن قرون من الاستقرار في ظل الانحطاط، ضغط بلغ ذروته سنتي 1844 و 1860. بيد أنه لم يتوقف يوما واحدا، حيث تواصلت التهديدات لكي يفتح المخزن باب البلاد على مصراعيه في وجه التجار الأوربيين.

تأخرت لحظة الحسم وطالت مأساة المغرب حد تعبير المؤرخ عبد الله العروي، بدى عبد الرحمان وبعده محمد الرابع في دور بطل المآساة الذي يخونه القدر فيخيب مسعاه رغم علو همته، ويظهر الحسن الأول في صورة بطل المبكية يتنقل بين أطراف المملكة يرمم هذا الجانب قبل أن يهدم ذاك، ثم يأتي ع العزيز وبعده ع الحفيظ ليشخصا مسرحية مضحكة مخزية حيث ينزلق المجتمع المغربي كله في هاوية لا حد لها[1]. مرحلة عصيبة أسالت الكثير من المداد وتشعبت حولها التأويلات، ومنها هذه المحاولة التي قام بها المؤرخ الأمريكي إدموند بورك III EDMUND BURKE في دراسته المعنونة بـ " الاحتجاج والمقاومة : في مغرب ما قبل الاستعمار (1860-1912) "، والتي سنحاول ملامسة بعض أفكارها وتفكيك قضايا عبر ثنايا هذه القراءة[2].

سانت إيجيديو.. الذراع السياسية لحاضرة الفاتيكان ـ عزالدّين عناية

يوم أطلّت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية في الساحة الإيطالية في السابع من فبراير 1968، كانت عبارة عن فصل جديد من فصول الأصولية المسيحية التي تمور بها الساحة الدينية في أوروبا والأمريكتين. في تلك الحقبة كان قد ألمّ بالمحرك الديني الرئيس في روما، شيء من العطل وباتت تعوزه المبادرة التاريخية، جراء غلبة الطابع التقليدي والمحافظ عليه. تلخّص ذلك العطل في عدم قدرة الكنيسة على التلاؤم مع تحولات الناس، على غرار تواصل تحريمها للطلاق، وموقفها المناهض لمساواة المرأة مع الرجل في الترقي الكهنوتي، وهو ما لا يزال جاثما على صدر الكنيسة حتى اليوم. لم تجد كنيسة روما سبيلا للخروج من مأزق التأقلم مع الحداثة سوى التعجيل بعقد مجمع الفاتيكان الثاني (1962-1965) في محاولة لمواءمة رسالة الدين مع روح العصر والبحث عن مصالحة مع الزمن، بقصد الإمساك بمجريات الواقع الديني الذي بدأ ينفرط عقده وما عاد للبابا سلطان كاف عليه.

يوم أطلّت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية في الساحة الإيطالية في السابع من فبراير 1968، كانت عبارة عن فصل جديد من فصول الأصولية المسيحية التي تمور بها الساحة الدينية في أوروبا والأمريكتين. في تلك الحقبة كان قد ألمّ بالمحرك الديني الرئيس في روما، شيء من العطل وباتت تعوزه المبادرة التاريخية، جراء غلبة الطابع التقليدي والمحافظ عليه. تلخّص ذلك العطل في عدم قدرة الكنيسة على التلاؤم مع تحولات الناس، على غرار تواصل تحريمها للطلاق، وموقفها المناهض لمساواة المرأة مع الرجل في الترقي الكهنوتي، وهو ما لا يزال جاثما على صدر الكنيسة حتى اليوم. لم تجد كنيسة روما سبيلا للخروج من مأزق التأقلم مع الحداثة سوى التعجيل بعقد مجمع الفاتيكان الثاني (1962-1965) في محاولة لمواءمة رسالة الدين مع روح العصر والبحث عن مصالحة مع الزمن، بقصد الإمساك بمجريات الواقع الديني الذي بدأ ينفرط عقده وما عاد للبابا سلطان كاف عليه.

من النهضة إلى الحداثة المبتورة ـ فيصل دراج

ثلاث مراحل تميّز التاريخ العربي الحديث : عصر النهضة ، الممتد من القرن التاسع إلى عام 1952، كما يرى البعض، أو إلى هزيمة 1967، كما يرى بعض آخر، أكثر موضوعية. تلته حقبة «دولة الاستقلال المتسلّطة»، التي أسّست لصعود «الصحوة الإسلامية». زامنت ««الصحوة» ، ومن منظور مختلف، اقتراحات ثقافية متنوعة، تبدأ بأسئلة المثقفين وتنغلق عليها.

ثلاث مراحل تميّز التاريخ العربي الحديث : عصر النهضة ، الممتد من القرن التاسع إلى عام 1952، كما يرى البعض، أو إلى هزيمة 1967، كما يرى بعض آخر، أكثر موضوعية. تلته حقبة «دولة الاستقلال المتسلّطة»، التي أسّست لصعود «الصحوة الإسلامية». زامنت ««الصحوة» ، ومن منظور مختلف، اقتراحات ثقافية متنوعة، تبدأ بأسئلة المثقفين وتنغلق عليها.

١ . الجديد في مواجهة القديم

تميّز عصر النهضة، الذي عرف نعتاً موازياً هو: عصر التنوير، بعنصرين متكاملين: ظهور مثقفين يعطون الثقافة وظيفة اجتماعية نقدية، وولادة ظواهر اجتماعية تضمنت الصحف والأحزاب السياسية وتزايد المطابع والترجمة، والتعرّف على أشكال جديدة من الأدب والفنون. تطلّع هذا العصر، الذي عاش بقايا السيطرة العثمانية ومجيء الاستعمار الحديث، إلى بديل اجتماعي، يحاكي النموذج الحضاري الأوروبي والموروث العربي ــ الإسلامي. وهو ما دفع بمثقفيه إلى كلمة «الجديد»، التي تقاسم استعمالها محمد حسين هيكل وجبران خليل جبران وطه حسين وغيرهم. لم تكن الكلمة الجديدة محرّرة من الالتباس، فالجديد المطلوب لم يكن جديداً تماماً، فقد بقي «الإسلام الذهبي» ماثلاً في عقول كثيرة . والأمر واضح الدلالة ، لأنّ دعاة الجديد كانوا مقيّدين إلى مجتمع تقليدي، فتحته على الجديد «صدفة استعمارية». لا غرابة والحال هذه ألاّ ينتهي مبدأ «المبايعة» في مصر، أي اختيار«رأس الدولة»، إلاّ بعد مجيء الاستعمار الإنجليزي وهزيمة الثورة العرابية عام 1882 ، ولا غرابة أيضاً أنّ تستأنف «الساداتية» مبدأ المبايعة، وأن تطمئّن ، من جديد ، إلى «الأغلبية الصامتة» ، التي ينوب عنها «أهل الحل والعقد» في كل شيء.

كيف تلقى المغاربة مفهوم الحرية ؟ ـ عبد الفتاح أيت ادرى

لقد كان المجتمع المغربي قبل الحماية يعتمد في معاملاته اليومية و في تدبير شؤونه المختلفة على نصوص دينية مقدسة، وكانت هي النصوص المسموح بدارستها إلى جانب النحو والبلاغة، وكانت العلوم العقلية من تاريخ وفلسفة وكيمياء وفلك لا تجد مكانا ضمن اهتمامات علماء وطلبة القرن التاسع عشر، وشكلت هزيمة ايسلي وما تبعها من اتفاقيات ومعاهدات صدمة للمغاربة أدركوا معها مقدار البون بينهم وبين الأوربيين ، فكان ذلك مدعاة للتساؤل من طرف نخبة ذلك العصر .

لقد كان المجتمع المغربي قبل الحماية يعتمد في معاملاته اليومية و في تدبير شؤونه المختلفة على نصوص دينية مقدسة، وكانت هي النصوص المسموح بدارستها إلى جانب النحو والبلاغة، وكانت العلوم العقلية من تاريخ وفلسفة وكيمياء وفلك لا تجد مكانا ضمن اهتمامات علماء وطلبة القرن التاسع عشر، وشكلت هزيمة ايسلي وما تبعها من اتفاقيات ومعاهدات صدمة للمغاربة أدركوا معها مقدار البون بينهم وبين الأوربيين ، فكان ذلك مدعاة للتساؤل من طرف نخبة ذلك العصر .

في هذا السياق التاريخي بدأت مجموعة من الأفكار تتسرب إلى المجتمع المغربي مثل فكرة الحرية التي واجهت نقدا من طرف شخصيتين هامتين آنذاك أبو عبد الله السليماني و أحمد بن خالد الناصري لأنها ارتبطت بضغوط الدول الأوربية ومطالبها الكثيرة المتعلقة بضمان حرية التجارة والقيام بإصلاحات الهدف منها ضمان تغلغل القوى الأوربية وتفكيك الحدود التي يقيمها الشرع وإلى القضاء على القيم السائدة آنذاك [1].

النخبة السياسية المغربية بالمنطقة الخليفية ـ عبد الفتاح أيت ادرى

مقدمة:

مقدمة:

مازالت منطقة الحماية الاسبانية تعاني من نقص الدراسات التاريخية بالمقارنة مع المنطقة الفرنسية، وهو ما ينعكس سلبا على أية دراسة تتوخى دراسة النخب بالمنطقة الخليفية. سنحاول في هذه الورقة ملامسة موضوع النخبة السياسية بالمنطقة الخليفية محاولين الإجابة عن التساؤلات التالية : ماهي جذور وامتدادات النخبة الشمالية ؟ ما هي آليات ثأتيرها و ماهي أبرز خصائصها ؟

المحور الأول : الجذور والامتدادات :

يعتبر العلم مدخلا مهما يمكن صاحبه من الولوج إلى دائرة النخبة ، لكون العلماء كان لهم ومازال وجود قوي في الساحة ، ويمتلكون صوتا مسموعا لدى الخاصة والعامة ، وفي غالب الأحيان يكون العلم مجرد عامل إضافي لا يكون له دور مهم إلا إذا اقترن بعوامل عائلية ، فالعلم والنسب يشكلان جواز مرور إلى النخبة .

المسيحي العربي وعلامات الزمن الجديد ـ عزالدّين عناية

لا شك أن تاريخ بلاد العرب منذ حقبة الاستعمار البغيض، وحتى عصر الطغاة، الذين نشهد اندثارهم، الواحد تلو الآخر، يتلخص في غياب مفهوم المواطنة وحضور مفهوم المغالبة. وقد ترافق ذلك التاريخ الثقيل مع أفول تدريجي للمسيحية في ديارنا، ليس من ناحية تناقص عدد أتباع المسيح فحسب، بل وأيضا من ناحية تواري أعرافهم وامحاء طقوسهم. فلم تشهد المسيحية في بلاد العرب، طوال تاريخها، انحسارا مثلما شهدته في أزمنتها الأخيرة. لا سيما بعد أن تفاقمت أزماتها في عصر حُماتها الكذبة، ممن أوهموا الداخل والخارج بحرصهم الشديد على حمايتها، وفي الواقع كانوا يحتمون بها. فضمن مسرحيات باهتة، استوزروا من شاؤوا وصعّدوا من ارتضوا إلى ما سُمّي بمجلس الشعب، للفوز بشهادة زور تزكّي "الحكم الرشيد". في الحقيقة بقي التفرد بالسلطة على حاله، وصنع مغتصبو إرادة الشعوب بنى اجتماعية خانقة للوجود المسيحي، وللإبداع المسيحي، ثم ألقوا تبعات فعلهم على من سواهم.

الآخر في مرآة "الرحلة الإبريزية إلى الديار الانجليزية"، لأبي الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي ـ محمد ودغيري

شكلت النصوص الرحلية السفارية مرآة عكست بجلاء واقع مرحلة تاريخية مشبعة بالتحول. فقد مكنت هذ النصوص من الوقوف على طبيعة العلاقة الملتبسة التي جمعت بين "الأنا" المغربي المغلوب، و" الآخر" الغربي الغالب ، مثلما ساهمت في الإفصاح عن كل ما يستثير الطرف الأول ، وهو يبحث عن نموذجه النهضوي، لدى بلدان الشمال – البلدان الأوروبية بالتحديد-

لقد كان للهزيمتين المذلتين ، اللتين مني بهما الجيش المغربي منتصف القرن التاسع عشر ، وتأكد المخزن المغربي ومعه النخبة آنذاك من استحالة أي مواجهة عسكرية تستعيد الحقوق المغتصبة أثره في ازدهار الرحلات السفارية نحو أوروبا بأهداف مختلفة،تجتمع كلها عند رغبة المخزن المغربي في تهدئة الأوضاع مع الأوروبيين وحفزهم على الالتزام بالمعاهدات التي وقعوها مع المغرب.