" كما أن لهذه الدنيا شمساً يستضاء بها ويـُعرف بها الليل من النهار والأوقات والأشخاص والأجرام فكذلك للنفس نور تميز به بين الخير والشر وهو أشد ضياءً من الشمس ” أفلاطون .

مقدمة:

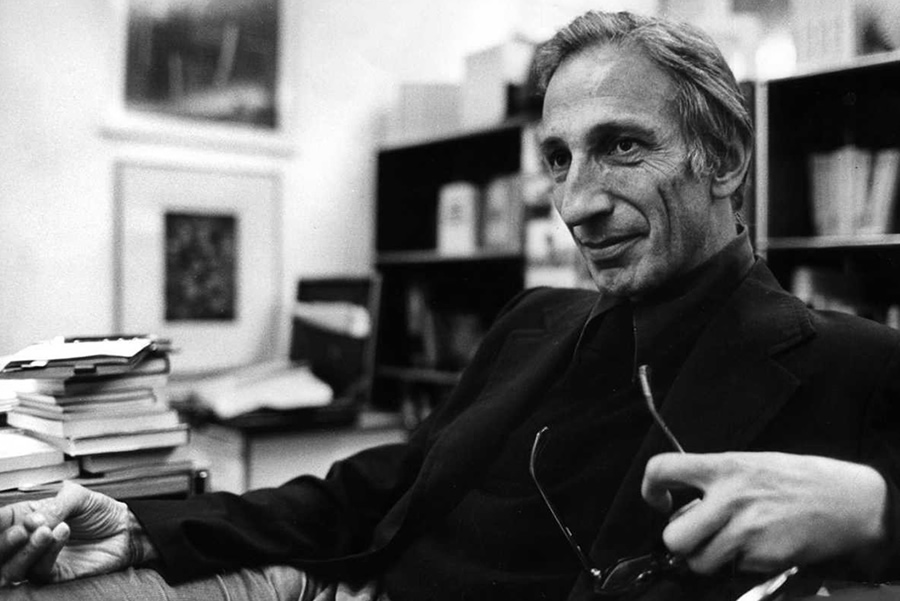

هو أفلاطون (427- 347) عنوان الفلسفة المثالية وملهمها، وهو من أكثر عقول الإنسانية في العصر القديم نبوغاً وإبداعاً وإشراقاً وعبقرية، ولا ريب أن نظريته تشكل منعطفا تاريخيا في الفلسفة الإنسانية، ولا غضاضة إذ يشار إليه إجماعاً بأنه المؤسس الأول للخط المثالي في الفلسفة، وقد قدّر للمثالية أن ترتفع على يديه إلى مستوى المذهب الفلسفي الشامل، فطرحت نفسها اتجاها معارضا للفلسفة المادية الممثلة بخط ديمقريطس وطاليس وهيرقليطس. وقد عرفت مدرسته الفلسفية التي أطلق عليها "الأكاديمية" بأنها أهم جامعة تنويرية في العصور القديمة، وهي التي استمرت تومض وتشعّ بأنوارها فلسفة وعلماً وعطاءً فكرياً في أثينا مدة تسعة قرون، وكانت لتبقى لو لم يصدر الإمبراطور جستنيان الروماني قرارا بإغلاقها وطرد فلاسفتها. وقد قيل في أفلاطون "إن الفلسفة نبتت على يديه واكتملت في حياته"([1]).

يتحدّر أفلاطون من أسرة أثينية عريقة في المجد، ولد في أثينا عام 427 ق. م وعاش حتى بلغ الثمانين من العمر، إذ توفي سنة 347 ([2]). كان أبوه يدعى أرستون وأمه فريقونية. ويقال بأن الاسم الأصلي لأفلاطون هو أرستوقلس، ولقب أفلاطون لسعة في جبهته واتساع في منكبيه، كان رجلاً وسيماً وشجاعاً فاز في حلقات السباق وفي حلبات والمصارعة. تتلمذ مدة ثماني سنوات على يد أستاذه سقراط، وكان يقول حباً فيه: "أحمد الله الذي خلقني يونانياً لا بربرياً، وحراً لا عبداً، ورجلاً لا امرأة، ولكن فوق ذلك كله أنني ولدت في عهد سقراط"([3]). وكان لعبقرية ذلك الرجل أن تتألق في كل العصور التاريخية، حتى قيل فيه "إن أفلاطون هو الفلسفة وإن الفلسفة أفلاطون".

كان أفلاطون واعظاً وكاهناً وفيلسوفاً ، أسس "الأكاديمية" في 388 ق.م، وسميت هكذا لأنها أقيمت بالقرب من ضريح أكاديموس البطل الأسطوري اليوناني، وكتب على بوابتها "لا يدخل هذه الأكاديمية من لم يكن رياضيا".

كان عصر أفلاطون عصر حروب ومؤامرات ودسائس سياسية، الحرب بين الفرس والإغريق، الحرب بين أثينا وإسبرطة، المؤامرات بين الأحزاب والأرستقراطية والديمقراطية. وتحت تأثير تلك الظروف وعلى أثر مقتل سقراط قرر أفلاطون الترحّل في بلدان واسعة كإيطاليا ومصر وصقلية، وكات للأنظمة السياسية في تلك البلدان تأثير واضح على نمط تفكيره السياسي. وكان لإعدام أستاذه سقراط أثر كبير في توجهه نحو العمل السياسي في عصره، إذ كان حاقداً على الديمقراطية الأثينية التي أدت إلى مقتل العقل.