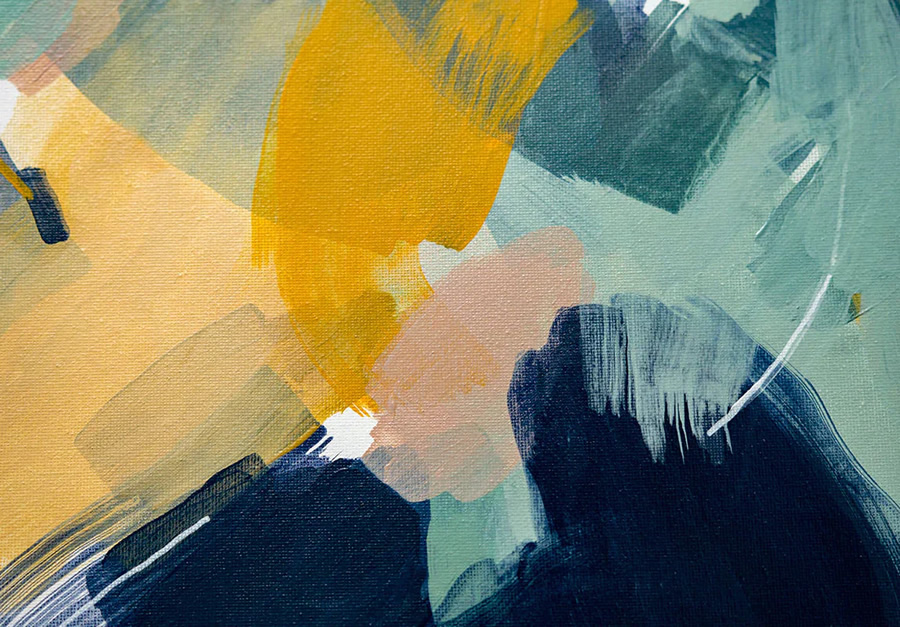

المستقبلية futurismo حركة فنية تأسست في إيطاليا في بداية القرن العشرين، إذ عرفت أوج نفوذها بين عامي 1909 و1944. وتعني المستقبلية نبذ كل ما يتعلق بالماضي وبدأ ثقافة جديدة، وينشط المستقبليون في كل فروع الوسط الفني بما في ذلك الرسم والنحت والتصميم الجرافيكي، والتصميم الصناعي، والأزياء، والمنسوجات، والأدب، والموسيقى والهندسة المعمارية، وحتى الطبخ لم يسلم منهم. إن المستقبلية، بشكل عام، تبتعد عن كل ماهو ماضوي قديم هادئ، وقد عبر مارينيتي هن هذا الابتعاد بقوله "إن سيارة السباق أجمل من تمثال ساموثراس".

انطلقت المستقبلية من الأدب نحو فنون أخرى، حيث قام الأديب ورجل القانون فيليبو توماسو مارينيتي Filippo Tommaso Marinetti بإصدار بيان سمي بالبيان المستقبلي Manifesto del Futurismo، الذي نشر لأول مرة في الجريدة البولندية Gazzeta dell'Emilia في 05 فبراير 1909، ثم تلقفته الجرائد الإيطالية تباعا؛ حيث نشر بجريدة Il Pongolo di Napoli في 06 فبراير 1909ن وبجريدة la Gazzetta di mantova وl'Arena di verona في 09 فبراير 1909، ثم توالى نشره في الجرائد المحلية والعالمية، إلى أن وصل إلى جريدة Le Figaro الفرنسية في 20 فبراير 1909 وأعطته شهرة منقطعة النظير. يشجع البيان في مجمله على تبني السرعة والحركة والعنف وقطع دابر الماضي، لأنه لا يساعد نهائيا في بناء المستقبل والنهوض به. ويأتي هذا البيان في إحدى عشرة نقطة أساسية هي كالتالي:

- Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.

-1 نريد الغناء لحب الخطر وروح النشاط والجسارة المندفعة.

- Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.

-2 ستصبح الشجاعة والإقدام والتمرد العناصر الجوهرية لشعرنا.

- La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.