مقدمة

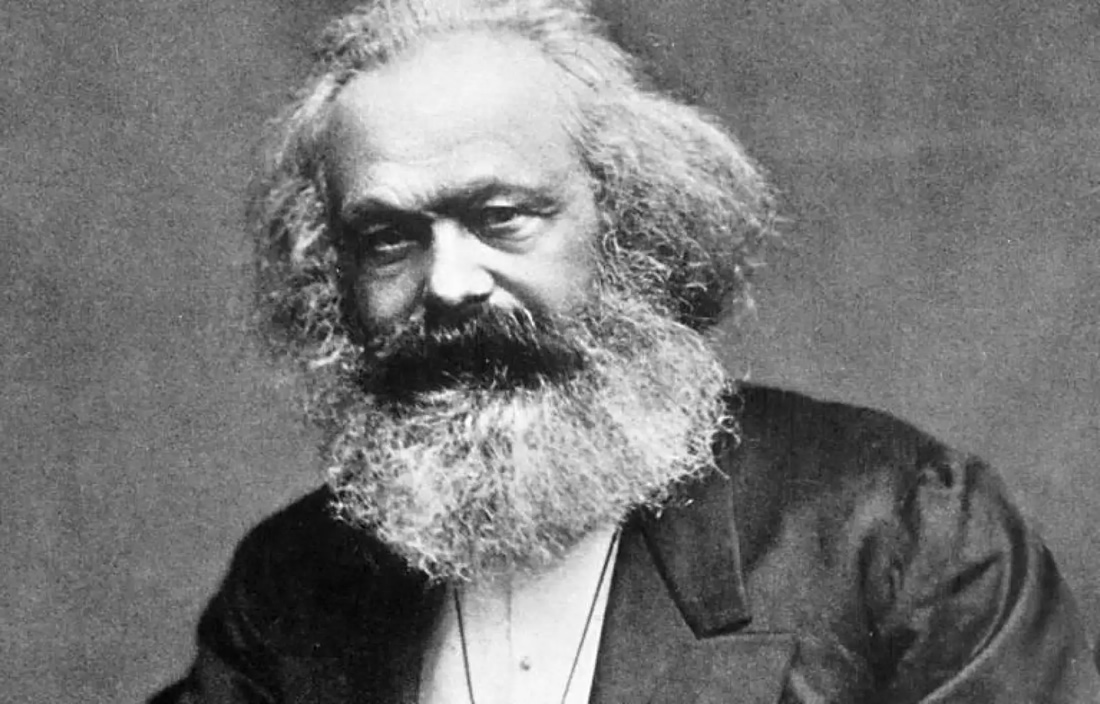

كان كارل ماركس فيلسوفًا ومؤرخًا واقتصاديًا وعالم اجتماع. عمله له وجهان: كلاهما احتجاج أخلاقي وفلسفي ضد وضع البروليتاريا في القرن التاسع عشر ونظرية علمية للنظام الرأسمالي تتنبأ بتدميرها الذاتي. وهكذا يبدو أن المسار الضروري للأشياء والمتطلبات الأخلاقية والتاريخ والخير والعلم والسياسة يتفقون بشكل رائع.

I-علم الرأسمالية

غارق في الاقتصاد السياسي الإنجليزي (سميث، ريكاردو)، يقدم ماركس نقدًا له، والذي يهدف إلى إظهار أن ما يسمى بالقوانين الطبيعية للاقتصاد هي فقط قوانين تاريخية، تم وضعها، تخفي استغلال رأس المال للعمالة.

1. كيف تعمل الرأسمالية

أ- العمل وقيمته

يمتلك الرئيس رأس المال (جميع وسائل الإنتاج: الآلات، والمواد الخام، والمال، وما إلى ذلك). إنها تشتري قوة عمل أولئك الذين لا يملكون شيئًا، البروليتاريين، لإنتاج السلع وبيعها بشكل مربح. السؤال هو: من أين يأتي الربح؟ تتطلب الإجابة انحرافًا في نظرية القيمة. كل سلعة لها قيمة استخدام (أو فائدة). لكن لكي تستبدلها بآخر، فأنت بحاجة إلى وحدة قياس، كمية ومشتركة، تتيح المقارنة. لكن، النقطة المشتركة للبضائع هي العمل المتجسد فيها. وبالتالي، فإن القيمة التبادلية لسلعة ما تكمن في كمية العمالة اللازمة لإنتاجها. يدفع الرئيس لقوة العمل مثل سلعة. ماذا تستحق؟ مقدار العمل المطلوب لإنتاجه، أو بالأحرى إعادة إنتاجه: لذلك فإنه سيمنح العامل ما يلزم لتجديد قوة عمله لليوم التالي (الراتب). هذا الحد الأدنى هو دالة على الأعراف والاقتصاد.

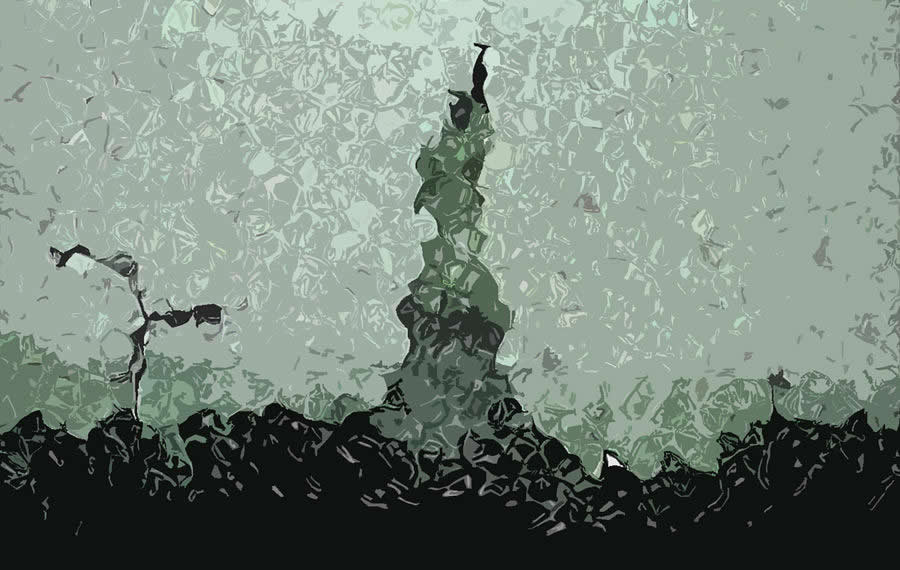

ب. الاستغلال

لكن قوة العمل هي بضاعة غير عادية تنتج قيمة وقيمة أعلى من قيمة بضاعتها الخاصة. الفرق بين القيمة التي ينتجها العمل والأجر هو فائض القيمة، الذي ابتزه الرأسمالي. هذا هو مصدر الربح. يتم إخفاء الاستغلال، لأن قيمة قوة العمل (= الأجر) يتم الخلط بينها وبين قيمة ما تنتجه، وبالتالي فإن العامل يعمل في الواقع لجزء من اليوم لنفسه (العمل الضروري لإعادة إنتاجه = الراتب)، والآخر للمدرب (إرهاق). إنها سرقة خالصة وبسيطة، تحت ستار تبادل السوق (العمل مقابل الأجر)، حيث يسعى الرئيس إلى زيادة ربحه، إما عن طريق إطالة يوم العمل أو، قبل كل شيء، عن طريق زيادة الإنتاجية (حجم الإنتاج / ساعة من الشغل). لكن هذا الحل الأخير ينطوي على شراء الآلات، وبالتالي الاستثمارات.