"دون الموسيقى تغدو الحياة خطأ"

فريديريك نيتشه

"الموسيقى هي فن التفكير بالاصوات"

جول كومباريان

مقدمة

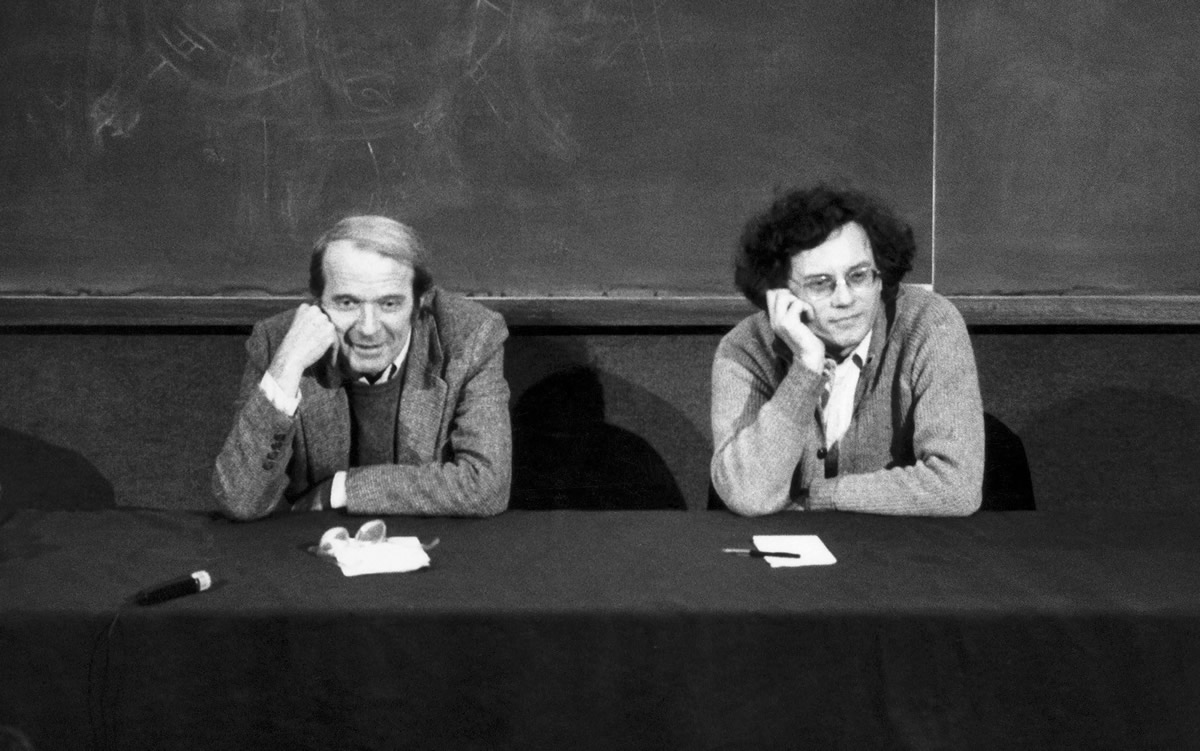

رأى جيل دولوز في الموسيقى الفاعلية ذاتها، وأكد على أن التناغمات الموسيقية هي انفعالات؛ فالتطابقات في الأنغام، أكانت انسجامية أو تنافرية هي انفعالات موسيقية(1). كما أشاد باللقاءت التي تجمعه مع "قطعة موسيقية"، وبدور الموسيقى في منح "الحركة" وبناء العقل الحسي. اعتبر دولوز المفاهيم (الفلسفة) كالاصوات (الموسيقى)، أو الألوان (الرسم)، أو الصور (السينما)، وأكد على أن الغاية الوحيدة من هذه الأشكال التعبيرية – فلسفة، موسيقى، رسم، سينما - عبر التآليف التي تنسجها هي البحث عن أفكار وحمل الحياة إلى حالة القوة المطلقة أو "الصحة الفائقة".

أقام دولوز علاقات والتقاءات بين مختلف هذه الأشكال التعبيرية، وآمن بالخدمة التي يمكن أن تسديها الفلسفة للموسيقى، لكنه أقرّ بصعوبة الكلام عنها، وتساءل عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به مقارنة مع الرسم (إبداع المؤثرات الإدراكية والإنفعالية) والسينما (إبداع الصور والأحاسيس)؟